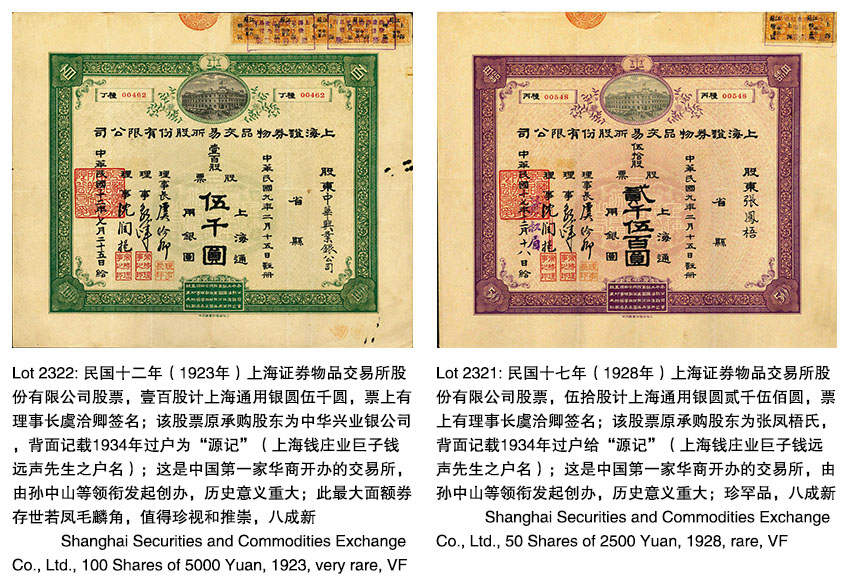

上海證券物品交易所股份有限公司

(鎮海)蔡小軍

1914年底,北京政府頒布《證券交易所法》。時孫中山先生覺得創設交易所,可以為革命事業籌措資金,經與傾向革命的上海工商界諸大佬商議后,決定發起創辦上海證券物品交易所。但因孫中山先生不宜親自出面,于是遂委托張靜江、虞洽卿、戴季陶、聞蘭亭和蔣介石等人具體操辦,并成立秘密組織“協進社”,專職開展籌備工作。

1914年底,北京政府頒布《證券交易所法》。時孫中山先生覺得創設交易所,可以為革命事業籌措資金,經與傾向革命的上海工商界諸大佬商議后,決定發起創辦上海證券物品交易所。但因孫中山先生不宜親自出面,于是遂委托張靜江、虞洽卿、戴季陶、聞蘭亭和蔣介石等人具體操辦,并成立秘密組織“協進社”,專職開展籌備工作。

1917年1月,由孫中山領銜,虞洽卿、張靜江、戴季陶、趙家蕃、張鑑、趙家藝、盛丕華、洪承祁共九人具名,將擬具的申請開辦交易所呈文,報請北京政府農商部核準。但農商部遲遲沒有批復,只是讓虞洽卿他們先行試辦證券業務。其內中緣由,則主要是實業家張謇等人的反對。經過三年的扯皮,最后在虞洽卿、聞蘭亭等人的多方疏通下,加之上海工商界的鼎力支持,上海證券物品交易所最終在1920年2月得到了農商部正式頒發的營業執照。

1920年7月1日,上海證券物品交易所在四川路愛多亞路(今延安東路)正式開業,由虞洽卿出任理事長,交易物品有證券、棉花、棉紗、布匹、金銀、糧食、油類、皮毛等。開業當天,場面極為壯觀,鑼鼓喧天、旌旗飄揚,有上千人蒞臨出席,實可謂上海工商界之一大盛事。當時孫中山先生雖身在廣州,但仍寄來“倡盛實業,興吾中華”題詞,以誌祝賀。

就在上海證券物品交易所開幕的當日,《申報》就已刊登出一則廣告:“上海證券物品交易所五十四號經紀人陳果夫,鄙人代客買賣證券、棉花,如承委托,竭誠歡迎。事務所四川路1號3樓80室。電話:交易所54號。”

這家54號經紀人營業所,又名茂新公司,名義上由陳果夫出面,但幕后老板是蔣介石。在當年蔣介石的日記中,多次提到這家茂新公司,如在1920年7月5日的日記中寫道:“今日為組織茂新公司及買賣股票事,頗費苦思,終宵不能成寐。”原來茂新公司經營初期即遭虧損,因而蔣介石焦慮苦思。但后來他的經營才逐漸好轉,扭虧為盈。

上海證券物品交易所開業半年以后,獲純利50萬元,年收益率超過80%,本所股價高達60元,最高時竄至100元以上,棉紗、棉花和證券交易均十分活躍,一時眾商趨利,蜂擁而至,連原先在日商取引所做投機的商人,也紛紛改換門庭,集中到了證券物品交易所。其他商人見錢眼開,也紛紛開辦交易所,在短短的一年多時間里,上海竟開業大小交易所上百家,莫不獲利。

在這種情況下,蔣介石與張靜江等人又于1920年12月15日合資創辦恒泰號經紀人事務所,投資股本3萬5千元,分35股,每股1000元,資本幾乎是茂新號的10倍。其中張靜江5股,其侄兒張秉三4股,全家人共13股,占三分之一以上,因此由張秉三出面任經理;蔣介石(化名蔣偉記)4股(由張靜江代交);戴季陶2股,陳果夫1股。在該所契約上落款的人,都蓋章為據,只有蔣介石是由張靜江代為簽字的;次年5月31日, 在蔣介石與戴季陶、張靜江等人合營利源號契約上,蔣介石的名字是由戴季陶代簽的,可見蔣介石的心思并不在此,完全是那幫商界朋友捧他的場。蔣介石將恒泰號的經營活動,也交由陳果夫代理,但幕后老板還是蔣介石。這家經紀人號不僅做買賣,而且還成為國民黨的一個秘密據點,負責招兵買馬事宜。由于這段時期上海股票市場的火爆,張靜江、陳果夫等人在證券市場買空賣空,投機倒把,大發橫財,張靜江曾借給蔣介石一筆錢作為“經紀人”,化名“蔣偉記”,附在恒泰號上進行交易,獲利豐厚。茂新號也開始賺錢,陳果夫一改原先“凄咽含淚”的腔勢,不斷向蔣介石報告喜訊。張靜江等人的股本和經營所得,曾為孫中山領導的革命事業提供了大量活動經費,張靜江也因此獲得了國民黨財神爺之稱。

除茂新號、恒泰號和利源號三家經紀人營業所外,蔣介石還參與了新豐號、鼎新號經紀人營業所的創辦,但具體情況不詳。

1921年初,交易所股價已由120元抬高至160元,到年終時竟漲到每股200多元,猶如脫韁之馬,橫沖直撞。但凡事物極必反,隨著交易所的數量越來越多,光怪陸離,問題百出,已完全失去了“平準市價”的作用,終于釀成了1921年的信交風潮,許多交易所紛紛倒閉。

上海交易所雖得以幸存,但也時停時續。1929年,該所花紗布并入上海華商紗布交易所,1933年證券部合并于上海華商證券交易所,至此上海證券物品交易所宣告解體。

上海證券物品交易所,雖歷時不長,但作為我國第一家綜合性交易所,其歷史意義非同凡響。