醴 陵 磁 業 之 瑣 談

鎮海·蔡小軍

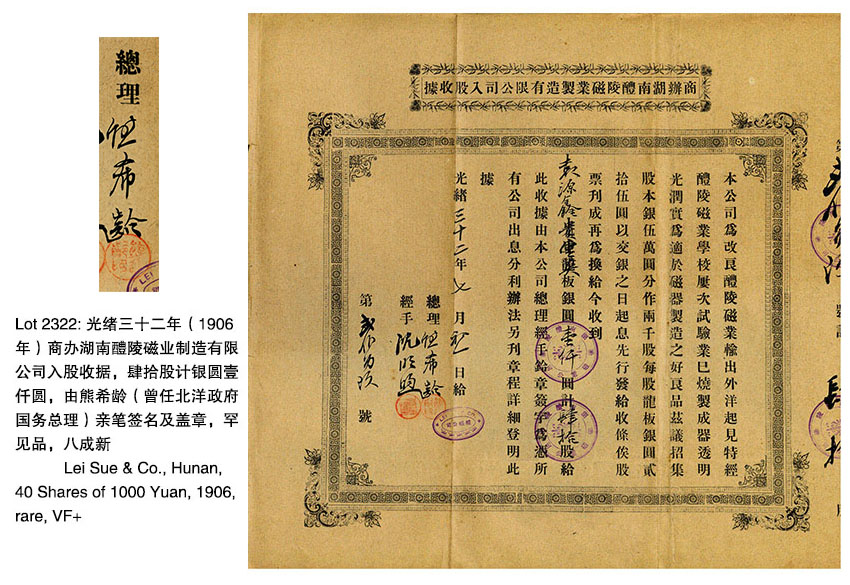

醴陵是我國著名的陶瓷生產地,距今已有近兩千年的歷史。至清代末期,當地制瓷業日益式微,隨著洋瓷的侵入,也激發著有志之士欲圖振興。1905年,湖南鳳凰人熊希齡以出洋考察憲政大臣的二等參贊官身份東游日本,發現日本瓷業技術先進、產品精良。回國后,熊希齡與醴陵舉人文俊鐸等共赴醴陵各粗瓷產地進行實地調查,找出生產落后的主因,并進一步對市場狀況加以分析和研究。當時,熊希齡亦呈文稟請湖廣總督端方等,要求設立瓷業公司,振興民族工業,獲得端方等人的贊許和支持。1906年,熊希齡在醴陵城北姜家灣創立官辦“湖南醴陵瓷業學堂”,設陶畫、轱轆、模型三科,分永久和速成(6個月一期)兩班授課,并聘請景德鎮制瓷技師及日本技師安田乙吉、大凡理吉等為教員,培養瓷業人才。同年,熊希齡又成立“商辦湖南醴陵磁業制造有限公司”(隨后改名為“湖南瓷業有限公司”),出任首屆總理,擬招集股本銀5萬元,分作2000股,每股銀圓25元,在瓷業學堂前購地建設廠房,并引進日本最先進的生產工藝和設備,開啟了醴陵由粗瓷生產到細瓷開發的新紀元。

該瓷業公司專以制作上等瓷器為宗旨,極為重視技藝上的精益求精,曾研發出著名的“醴陵釉下五彩瓷”。在1909至1915年間,醴陵釉下五彩瓷曾先后參加了湖北武漢勸業獎進會、南洋勸業會等,均榮獲一等之榮譽。尤其是1915年在美國舊金山舉行的“巴拿馬太平洋世博會”上,醴陵釉下五彩瓷的代表作“扁豆雙禽瓶”一舉奪得金獎,被譽為“東方陶瓷藝術的高峰”。自此,醴陵瓷器名揚華夏,成為中國陶瓷的一大特色。

熊希齡(1870-1937年),字秉三,號雙清居士,湖南鳳凰人。自幼天生聰慧,被譽為“湖南神童”。15歲中秀才,22歲中舉人,25歲中進士,授翰林院庶吉士。后受梁啟超、唐才常影響,主張維新立憲。1897年與譚嗣同在長沙創辦時務學堂,任總理;復參與創設南學會,創辦《湘報》,藉以推動變法維新。1898年戊戌事變后,熊遭革職并交地方官嚴加管束。自趙爾巽出任湖南巡撫,對其備加提攜;后趙升任東三省總督,委熊為屯墾局總辦。清廷派五大臣出洋考察憲政時,熊以二等參贊官名義隨行,返國后屢有升遷,曾任東三省農工商局總辦、奉天鹽法道、東三省財政監理官等職,素有理財能手之稱。1912年辛亥革命后,熊赴滬擁護共和,4月任唐紹儀內閣財政部長,7月辭職,旋任熱河都統,次年被推為進步黨名譽理事。1913年當選北洋政府第一任國務總理兼財政總長,1914年2月被迫辭職,乃轉向慈善和教育事業。1918年在北京香山靜宜園成立香山慈幼院,培育人才,曾任世界紅十字會中華總會會長。1928年任國民政府全國賑濟委員會委員,九一八事變后投身救國抗日活動,倡導募捐,設立傷兵醫院和難民收容所。1937年12月25日在香港逝世,享年68歲,當時國民政府為其舉行了國葬儀式。遺著有《香山集》二卷。

熊希齡(1870-1937年),字秉三,號雙清居士,湖南鳳凰人。自幼天生聰慧,被譽為“湖南神童”。15歲中秀才,22歲中舉人,25歲中進士,授翰林院庶吉士。后受梁啟超、唐才常影響,主張維新立憲。1897年與譚嗣同在長沙創辦時務學堂,任總理;復參與創設南學會,創辦《湘報》,藉以推動變法維新。1898年戊戌事變后,熊遭革職并交地方官嚴加管束。自趙爾巽出任湖南巡撫,對其備加提攜;后趙升任東三省總督,委熊為屯墾局總辦。清廷派五大臣出洋考察憲政時,熊以二等參贊官名義隨行,返國后屢有升遷,曾任東三省農工商局總辦、奉天鹽法道、東三省財政監理官等職,素有理財能手之稱。1912年辛亥革命后,熊赴滬擁護共和,4月任唐紹儀內閣財政部長,7月辭職,旋任熱河都統,次年被推為進步黨名譽理事。1913年當選北洋政府第一任國務總理兼財政總長,1914年2月被迫辭職,乃轉向慈善和教育事業。1918年在北京香山靜宜園成立香山慈幼院,培育人才,曾任世界紅十字會中華總會會長。1928年任國民政府全國賑濟委員會委員,九一八事變后投身救國抗日活動,倡導募捐,設立傷兵醫院和難民收容所。1937年12月25日在香港逝世,享年68歲,當時國民政府為其舉行了國葬儀式。遺著有《香山集》二卷。