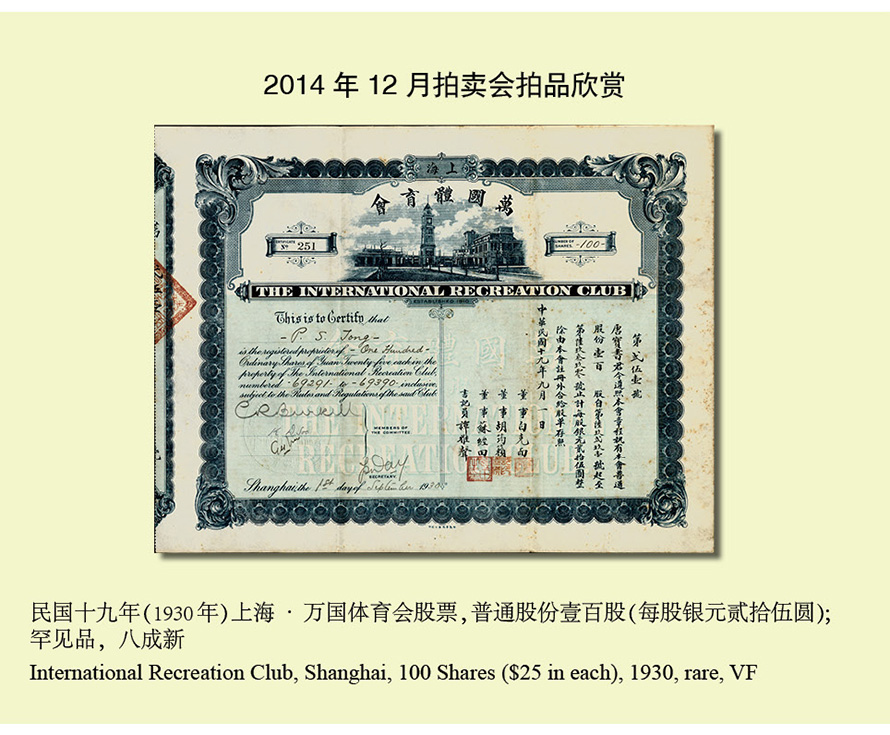

上 海 萬 國 體 育 會

鎮海·蔡小軍

上海萬國體育會(International Recreation Club, Shanghai),亦稱上海運動事業基金董事會(Shanghai Recreation Fund)。

清咸豐十年(1860年),旅滬4名外僑安妥巴士(R. C. Autrobus)、懷提歐(J. Wittall)、希爾德(A. Heard)、鄧脫(H. Dent)集得股份138股,每股50美元,得股金6900美金(合銀5365.5兩)后,便用4421兩銀子購得浙江路跑馬廳(新公園)中空地34.5畝,建造了公共體育場。同治元年(1862年),因太平軍進攻上海,租界地價暴漲,公共體育場的董事會出賣了該場,得銀49425兩。這筆款子即為最早的上海運動事業基金。它的第一筆投資是同治二年十一月用12500兩銀子在新建的跑馬廳內購地430畝。開辟了西僑公共體育場,其余資金用以資助各種外僑體育團體和文化團體,如上海總會、板球總會、棒球總會、劃船總會、外灘公園、虹口公園、公共游泳池、上海圖書館、博物館等都曾受到其資助。

上海運動事業基金董事會設有董事5名,均為兼職。董事最早由股東推薦,同治九年(1870年),董事會的總董改由公共租界官員兼任,且董事會特設有一名專職干事。基金會以運動場的租金和借款利息作為收入。以1902年為例,該基金會固定的年收入為2500銀元,資產估計達82010兩銀子。

光緒二十年(1894年)以后,基金全部由公共租界工部局代管。由于基金會所屬的跑馬廳公共體育場一直不準華人入內,租界內的納稅華人強烈要求運動場向華人開放。同時由于經營不善也出現虧損,工部局于1931年把基金的管理權全部交回給基金董事會,董事會則設托管人處理日常事務。

宣統二年(1910年),基金會介入了上海江灣的跑馬總會,并成為該會最大的股東。當年,由基金會控制的江灣跑馬場對外稱萬國體育場,基金會對外也號稱萬國體育會。到20年代,他們在靜安寺路建立的新會所(今南京西路722號)也被稱為萬國體育會。

該基金會雖以經營江灣跑馬場為主要營業收入,與跑馬總會既相互依靠也有激烈競爭。至1931年因缺少現金,由跑馬總會擔保,向匯豐銀行貸款,但跑馬總會得到了基金會的大部分股份。

1936年以后,基金會所欠的債務越來越多。同年7月,跑馬總會向匯豐銀行承擔了基金會所有債務,但需用基金會的所有土地及房產作抵押。1937年抗戰之時,江灣跑馬場遭日軍破壞,基金會由于無法賽馬,唯一的財源被切斷,于是決定將江灣跑馬場以76萬美元賣給日本株式會社,約定分三期付款。至1938年4月,因現金周轉困難,又將總部的辦公大樓出租以求收益。此時基金會的生存已成問題,于是在同年5月17日召開了股東大會,決議按照抵押的協定,將所有財產全部轉讓給跑馬總會,并于當年6月13日實行。基金會由于失去了全部財產,實際已消失,但作為組織的名義還存在,以后,跑馬總會還經常使用萬國體育會這塊招牌進行活動。

1945年抗戰勝利后,跑馬總會重新接管跑馬廳,他們以萬國體育會的名義向南京國民政府要求退還江灣跑馬場,但遭當時行政院院長張群以“于法不合、未便受理”為由予以否決。

1950年4月17日,基金會托管人寫信給市長陳毅,表示“愿意將跑馬廳中間的430畝運動場,含動產不動產全部自愿交給政府”。當時基金會和跑馬總會實際上是一家,但跑馬總會并未表態,所以一直到1951年8月31日才由市人民政府外事處、辦公廳、公安局共同去跑馬廳內清點基金會的家具設備,接收了該會。至此,上海萬國體育會正式退出歷史舞臺。