中 國 鈔 票 雕 刻 師 趙 俊 先 生傳

趙俊(1910-2010年),江蘇常州人,12歲時進入中華書局印刷所雕刻課當學徒,師從雕刻名家沈逢吉先生,時中華書局以印刷有價證券而聞名。早在20年代,印刷所副所長唐駝先生就致力于凹版印刷業務的籌設,從國外引進雕刻制版設備,聘請留日技師、名雕刻家沈逢吉為雕刻課主任。中華書局得以承接公債券、航空獎券和絕大部分鈔券、郵票的印刷業務,其原因之一就是印刷所擁有凹版印刷的第一流先進設備和技術力量,同時也為我國培育了一大批雕刻制版的優秀人才,趙俊就是其中的佼佼者。

沈逢吉先生的教育方法極為嚴格,尤其注重誘導學生下苦工于基本功的磨練。新生頭兩年先學習繪畫,從鉛筆寫生入手,靜物、人物素描以及臨摹花邊圖案等。第三年開始實習雕刻技術,也從基本功做起。先用圓規在銅板上劃出一層層圓圈,然后用刻刀沿著劃痕雕刻,用以培養學生的腕力和用刀功力,但仍不廢繪事。趙俊得到如此高明的老師培養,雖年未弱冠,但憑借其非凡的毅力和刻苦努力終于學有所成,深得沈先生青睞,視為薪傳弟子,并以愛女相許。1930年,沈逢吉因病修養,委趙俊照顧課務,后授以代主任之職。1935年1月21日沈先生不幸病逝,臨終前遺言勉勵趙俊勤究刻藝,為國增光;又以未報師恩為憾,囑托趙俊務必代償夙愿。

沈先生故后,趙俊正式升任雕刻課主任。在他出任課主任、及以后在重慶任華南印刷廠廠長、香港分廠第一廠長期間,他以世界第一流的雕刻技藝和卓越的領導才能,不僅為中華書局贏得厚利,為祖國爭得榮譽,也不負老師兼泰山對他的期望之殷。

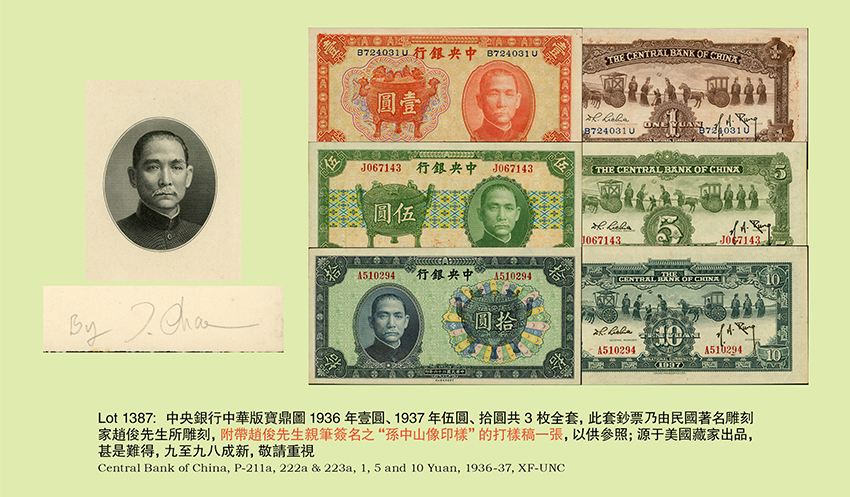

1935年國民政府實行“法幣政策”,硬通貨和商業銀行所發行的鈔券一律禁止使用。1937年抗戰軍興,軍需浩繁,通貨開始膨脹,鈔券需求量加大,中華書局印鈔業務發展之快,大有一日千里之勢。趙俊在1935年負責設計雕刻的第一筆印鈔業務就是“中央銀行四川省通用貳角伍分券”,曾得到中央銀行發行局局長李稚蓮的贊賞。其設計的第一套法幣壹元券,正面刻有寶鼎圖案,背面刻有孔子問禮圖,兩面配以古色古香的花邊,更是設計新穎、典雅大方,富有民族風格。以后承接中央行的壹元券、拾元券以及壹角、貳角、伍角輔幣券,圖案設計更有創新。1938年趙俊(28歲)雕刻的孫中山鋼像和1940年(30歲)刻的孔祥熙鋼像,獲得中外名家的一致好評和推崇,其中孫中山先生鋼像曾用于當時發行的17種不同面額的幣券上,成為央行紙幣上的標準像,就連世界鋼版人像雕刻權威、美國雕刻家撒威吉(ROBERT SAVACE)見之也推崇不已。

抗日戰爭爆發,1938年中華書局把所有的印鈔設備和從業員工全部遷往香港分廠。抗戰后期,中華書局在重慶開辦華南印刷廠繼續承印鈔券業務,李叔明(當時的中華書局新任總經理)即委趙俊任廠長。不久日本戰敗投降,又委其為香港分廠第一廠長,足見公司當局對他的器重。

趙俊主持港廠工作期間,在企業管理上發揮了卓越的領導才能。茲舉其犖犖大者:其一是追回了被日本占領港廠時的大電機,其二是改變工序解決生產難題,其三是治事嚴謹,知人善用。他的嚴于律己、任人唯賢,無疑是他管理工作的成功之道。1951年,他離港去巴西自創事業,不久即成為僑界商會領袖。

趙俊早在弱冠之年,就已開始搜集中外古今的雕刻名作,作為自己藝術上的借鑒。在日本舉辦的三次展覽會上都得到了很高的評價:1964年第一次帶去的250件展品,被日本報界譽為“趙俊先生感人的禮物”;1966年第二次帶去的另外250件,報界評以“先生自己曾是活躍一時、世界一流之雕刻師、世界有名的雕刻家。許多優秀的作品,即使雕刻家也不易見到,為世界最高水平紙凹版雕刻展,先生對雕刻的熱情真令人感動”;1986年第三次展出的450件,也就是他為此而付出五年心血考證注釋的珍品,被報界說成“這種藝術氣氛極為濃厚的雕刻展覽,在世界上亦堪稱盛舉”。

1962年,趙俊特地從巴西前往日本東京,此行目的是為了實踐老師臨終的囑咐,為老師的老師細貝先生后代提供去國外留學的資金,以償還他代師報恩的夙愿。趙俊先生的大小義行難于盡書,如一再對唐駝、王瑾士兩位老所長遺孀在生活上的資助,把自己的成就歸功于工務部長周文彬對他的鼓勵與幫助等等,高風亮節,令人贊道。