中 國 通 商 銀 行 之 伊 始

江南·聽雨軒

自鴉片戰爭以后,英、法、德、日、俄等國列強相繼侵入中國,在迫使中國淪為半殖民地國家的同時,更不斷要求清政府開放更多的貿易口岸和內地市場。侵略者的觸角從沿海口岸一直伸展到長江流域及東北、西南腹地,中國的社會經濟結構遭到嚴重破壞,并逐漸成為帝國主義的商品傾銷市場和原料掠奪基地。隨著外國資本的不斷擴張,外國洋行遍地開花,而適應貿易需要的國際匯兌結算和通融資金等金融業務也次第繁忙起來,于是外國銀行也開始蜂擁而入。最先進入中國的是1845年的英資麗如銀行,至本國銀行業出現之前,各國在華外資銀行已多達近二十余家。這些外國銀行,非但操縱中國經濟、壟斷國際匯兌業務和國內金融市場,并通過大量貸款來掌控清政府的財政命脈,從而強有力的干預中國政治。這些事實和教訓,也使得國內各界有識之士開始認識到自辦銀行的重要性,紛紛提出自辦銀行的倡議和計劃,主張“師夷長技以制夷”,于是中國通商銀行也就這樣應運而生了。

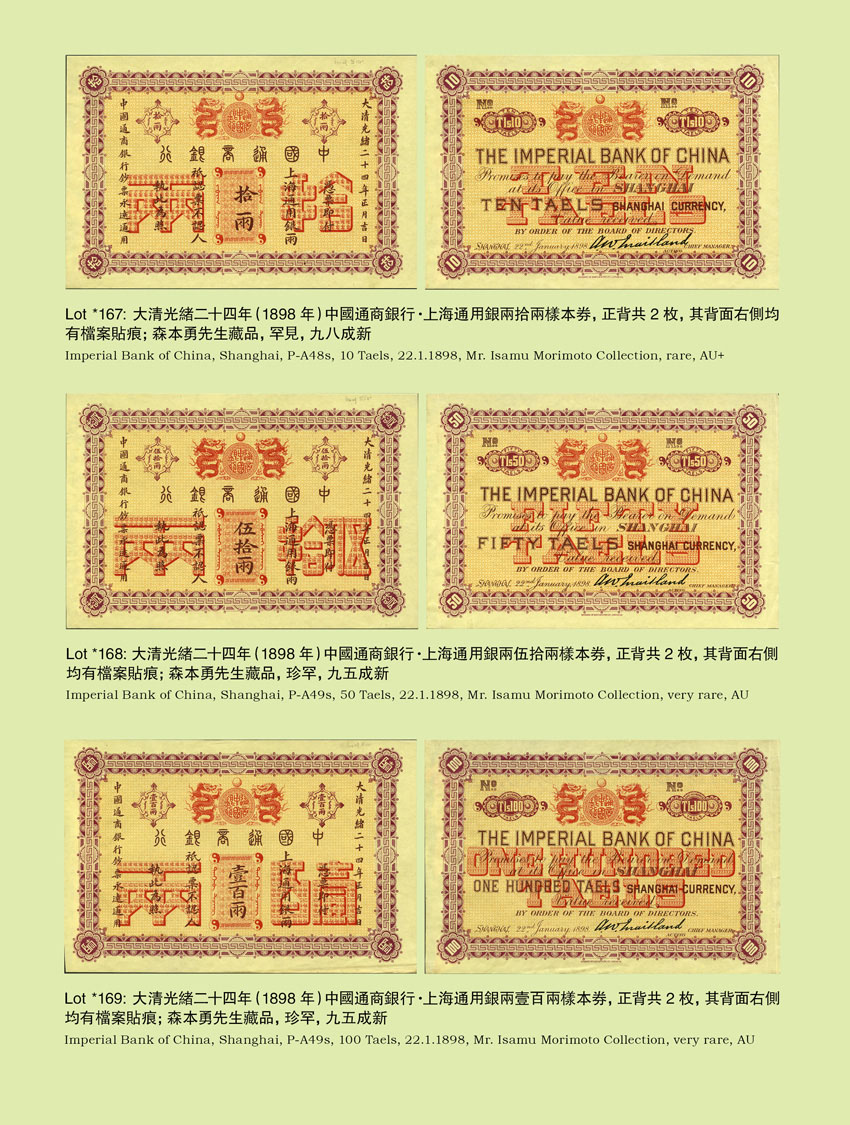

中國通商銀行乃我國新式銀行之嚆矢,系督辦鐵路總公司事務大臣盛宣懷以“通華商之氣脈,杜洋商之挾持”為由而奏請設立的,成立于光緒二十三年四月廿六日(1897年5月27日)。該行屬官商合辦之性質,資本總額500萬兩,至1932年“廢兩改元”時改資本為國幣700萬元。總行上海,并廣設分支行處于國內各大商埠。其初期英文行名為The Imperial Bank of China(中華帝國銀行),儼然如國家銀行之性質。

通商銀行創立之時,擬招商股500萬兩,先收半數250萬兩,并商借度支部庫銀100萬兩,議分5年攤還,至光緒二十八年如約還清,純留商股。股份中,盛宣懷任督辦的招商局和電報局分別投資80萬兩和20萬兩,占實收資本的2/5;盛宣懷名下包括他本人和代其他大官僚如李鴻章等的投資達70余萬兩;北洋大臣王文韶投資5萬兩;通商總董中張振勛和嚴信厚投資10萬兩和5萬兩。以上幾筆已達200萬兩,約占當時實收資本的80%。其余真正屬于各地純粹商人投資的股份為數極少。

此時,中國無銀行法令及成規可援,故一切組織管理及營業規則,皆參照外商銀行成例辦理。設總董張振勛、劉學詢、葉成忠、楊文駿、楊廷杲、施則敬、嚴信厚、朱佩珍、嚴瀅等9人,以嚴瀅為駐行辦事總董。由盛宣懷督同各總董議訂章程22條,奏明權歸總董,利歸股商,用人辦事,以匯豐為準,商款商辦,官但保護,而不管事。并借重外才,征用客卿,聘任英人美德倫為洋大班,滬上錢業領袖陳笙郊為華大班,藉以融通中外金融。

成立之初,國家即授予發行銀元、銀兩兩種鈔票的特權,以為民用,使為整理幣制之樞紐,至此國中始見本國紙幣與外商銀行之紙幣分庭抗禮,金融大權,不復為外商銀行所把持。除發鈔外,該行并代收庫銀,全國各大行省,均先后設立分行,重要者計有北京、天津、保定、煙臺、漢口、重慶、長沙、廣州、汕頭、香港、福州、九江、常德、鎮江、揚州、蘇州、寧波等處,業務極一時之盛。光緒二十六年(1900年),八國聯軍攻占北京,京行首遭焚毀,天津分行亦隨之收束,業務漸告不振。到光緒三十一年只剩下北京、漢口兩個分行和煙臺一個支行了。

進入民國后,該行成為純粹之商業銀行,英文行名則改為The Commercial Bank of China(中國商業銀行),但仍位居國內商業銀行之首,在中國金融業中向屬領袖之地位。