中原股份有限公司

江南陽明

1898年6月21日,中英在北京簽訂了《豫豐公司與福公司議定河南開礦制鐵以及轉運各色礦產章程》,議定英商福公司進入焦作,開采“懷慶左右、黃河以北諸山各礦”,得利以35%報效朝廷,60年后產業全數歸華。

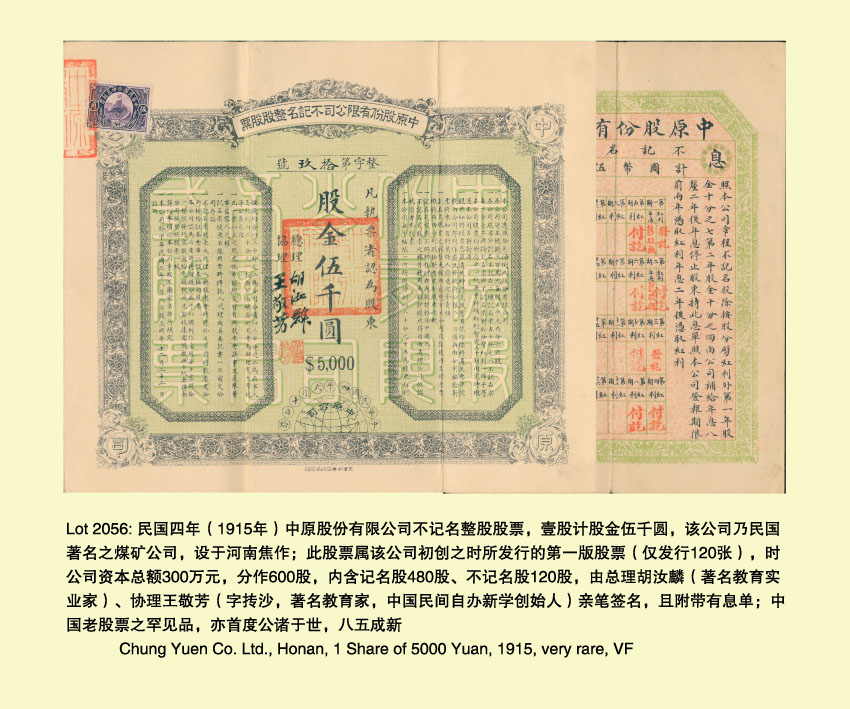

為了與當時河南最大的外資企業——英國福公司抗衡,1911年焦作當地小土窯聯合起來,組織了中州、豫泰、明德三個中方煤炭公司,后在袁世凱的多次過問和協商下,又在1914年8月8日合并組建中原公司,資本總額約100萬元,其后又有河南省公股加入100萬元、招添新股100萬元,總計資本約300余萬元。

中原公司的成立,是中國近代民族資本發展的典型路線。當年中原公司產煤達20萬噸,直逼福公司25萬噸的生產指標。由于英國卷入第一次世界大戰,福公司面臨資金斷鏈、產量下降等諸多問題。為避免中原公司和福公司長期斗爭、兩敗俱傷,中方外交部提出共組福中總公司的建議,遂被雙方積極采納。1915年6月1日,福公司與中原公司合并,在焦作成立福中總公司,資本100萬元,各占一半,聯合經營河南煤產的運銷,成為河南最早的大型中外合資企業,但實際上福公司和中原公司在經營上還是各自為政、財務獨立。由于福、中雙方實行分采合銷,營業無相互抵觸之虞,故產煤日旺,銷路大開,煤炭遠銷南自長江流域,北達京津一帶,總公司的煤炭經理處布局在道清、京漢、隴海鐵路沿線200多個地方。

1933年6月,在國民政府干預下,中原公司、福公司依照中國相關法律,在焦作成立了中福兩公司聯合辦事處,中原公司稱第一礦廠,福公司稱第二礦廠,董事長和總經理均由中方人士擔任,福公司方面的代表擔任副總經理,職工人數10200人,約占當時河南省煤礦職工總數的一半。1937年抗戰爆發后,該礦設備與技術人員由孫越崎主持均內遷重慶等地,先后投資于四川境內的天府、嘉陽、威遠、石燕等煤礦,不僅發展了四川的煤炭工業,而且有力地支援了全民族的抗戰事業。1952年公司辦事處清理結束。

王敬芳 (1876-1933年),字摶沙,河南鞏縣人,中國民間自辦新學創始人,著名教育家、政治家,近代“四大豫人”之一。其為醫學世家,但因幼年失去父母而未繼承祖業,由其嫂撫養。1902年成為舉人,目睹清政府的腐敗,屢受列強欺凌而立志通過創辦實業、參與政治革新等方式來救國救民。1905年留學日本,但因日本文部省頒布《取締清國留日學生規則》而退學回國,1906年與秋瑾、姚宏業、于右任等在上海籌辦中國公學。后任河南學務公所豫西議董。不久辭職回鄉,興辦新學,先后創辦鞏縣高等小學堂、強華女校、黑石關縣立中等農桑學堂等。1915年返豫,成立中原煤礦公司。1916年創辦摶沙小學。1917年與胡石青創辦《新中州報》。1919年又任中國公學校長。1920年將中國公學所辦的商科改辦為大學。1922年任中州大學(現河南大學)董事,又任陜西宣撫使,與陜西督軍馮玉祥合作,實施善政,建樹頗多。1929年,因蔣介石任命翁文源接任中原公司經理而離職寓居北平,1933年病逝。 (1876-1933年),字摶沙,河南鞏縣人,中國民間自辦新學創始人,著名教育家、政治家,近代“四大豫人”之一。其為醫學世家,但因幼年失去父母而未繼承祖業,由其嫂撫養。1902年成為舉人,目睹清政府的腐敗,屢受列強欺凌而立志通過創辦實業、參與政治革新等方式來救國救民。1905年留學日本,但因日本文部省頒布《取締清國留日學生規則》而退學回國,1906年與秋瑾、姚宏業、于右任等在上海籌辦中國公學。后任河南學務公所豫西議董。不久辭職回鄉,興辦新學,先后創辦鞏縣高等小學堂、強華女校、黑石關縣立中等農桑學堂等。1915年返豫,成立中原煤礦公司。1916年創辦摶沙小學。1917年與胡石青創辦《新中州報》。1919年又任中國公學校長。1920年將中國公學所辦的商科改辦為大學。1922年任中州大學(現河南大學)董事,又任陜西宣撫使,與陜西督軍馮玉祥合作,實施善政,建樹頗多。1929年,因蔣介石任命翁文源接任中原公司經理而離職寓居北平,1933年病逝。

|

胡汝麟(1881-1942年),字石青,河南通許縣人。清末秀才,著名教育家、實業家、社會活動家。京師大學堂肄業后返豫,任河南高等學堂教務長,兼河南省咨議局書記長。1912年底當選為國會眾議院議員。1913年任梁啟超為首的民主黨河南支部常務干事。1909至1915年河南發生礦案,以礦務會副會長身份兼民紳代表,促成福中總公司的成立。1917年與王摶沙創辦《新中州報》。梁啟超任北洋政府財政總長時,任全國煙酒專賣局總辦,教育部次長。后歷任吳淞中國公學、華北大學等校校長。1921年至1923年出國游歷亞、歐、美、非四大洲的三十八個國家和地區,著有《樂臣樓日記》、《三十八國游記》。1938年經劉峙保舉為國民參政員,出席在武漢召開的第一屆國民參政會。抗戰時任國民黨政府參政院參政員,繼續從事教育工作,先后任河南大學、華北大學、東北大學教授。1941年病逝于重慶。 胡汝麟(1881-1942年),字石青,河南通許縣人。清末秀才,著名教育家、實業家、社會活動家。京師大學堂肄業后返豫,任河南高等學堂教務長,兼河南省咨議局書記長。1912年底當選為國會眾議院議員。1913年任梁啟超為首的民主黨河南支部常務干事。1909至1915年河南發生礦案,以礦務會副會長身份兼民紳代表,促成福中總公司的成立。1917年與王摶沙創辦《新中州報》。梁啟超任北洋政府財政總長時,任全國煙酒專賣局總辦,教育部次長。后歷任吳淞中國公學、華北大學等校校長。1921年至1923年出國游歷亞、歐、美、非四大洲的三十八個國家和地區,著有《樂臣樓日記》、《三十八國游記》。1938年經劉峙保舉為國民參政員,出席在武漢召開的第一屆國民參政會。抗戰時任國民黨政府參政院參政員,繼續從事教育工作,先后任河南大學、華北大學、東北大學教授。1941年病逝于重慶。

|