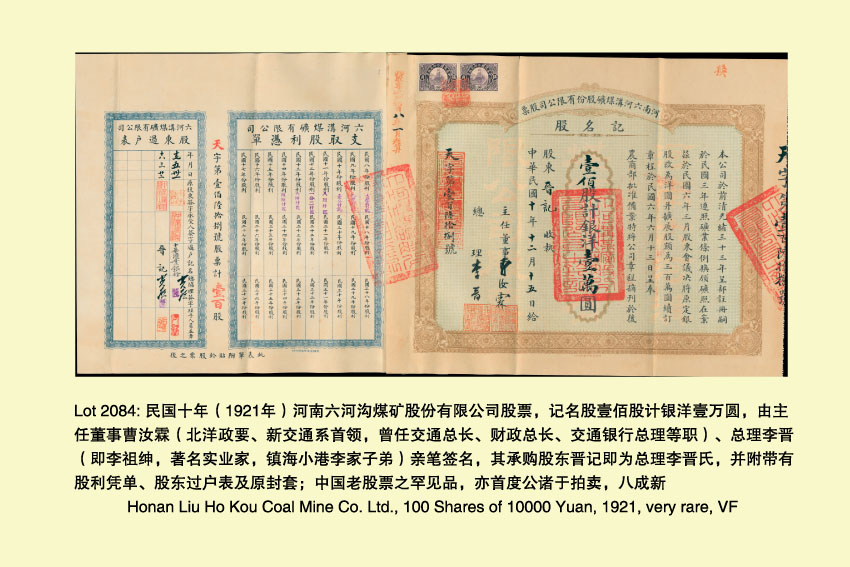

河南六河溝煤礦股份有限公司

江南陽明

六河溝煤礦,地處河南安陽縣西北部,沿太行山脈,位漳河之南,與北岸直隸磁縣煤礦相對,有平漢鐵路的交通優勢。該地煤質優良,適宜煉焦及作為火車、艦船鍋爐等動力用煤,明清兩代即以土法開采。

清末海禁大開,列強紛紛以經濟勢力入我國。馬丕瑤長子馬吉森獨具灼見,決心振興實業以救國,遂于1903年集資白銀6萬兩,經清政府獲準設廠采煤,定名“安陽六河溝機器官煤礦”。1905年吳越等加入新股14萬兩,并向德商貸款10萬兩訂購機器設備,改公司名為“河南六河溝煤礦股份有限公司”。1907年,六河溝煤礦增資重組,率先使用機械開采,并采用新式企業管理方式。1911年,吳越出任公司總理,因資金不足,曾一度向北京華比銀行貸款,訂立十年合營合同,亦吸引了德國人莫納根、比利時人馬楣等外商的入股投資。1919年后,馬吉森等愛國商人們贖回礦權,恢復民族資本的完全控股,其積極吸納外部資金,為六河溝煤礦的發展壯大提供了源源不斷的動力。

至二十世紀二三十年代時,六河溝煤礦達到鼎盛時期,1921年時即有股本300萬元,分為3萬股,每股100元,職工5000人,礦區面積11.78萬平方米,并擁有發電廠、火車房、輕便鐵路、學校、浴池、職工住宅配套設施等,年產原煤75.2萬噸、煉焦2萬噸,為當時全國十大煤礦之一。六河溝煤礦公司以其科學的管理、健全的設施、薄利多銷的銷售方法獲得了成功,成為當時河南安陽煤炭工業方面的代表。

抗戰時被日軍侵占,至1940年日偽合組“井陘公司”,將六河溝煤礦并入其中。抗戰勝利后由國民政府接收。

| 李晉(1880-1961年),字組(祖)紳,以字行,浙江寧波人,著名實業家、水利學家、工礦學家,南開大學礦科創辦人。出自鎮海小港李家,天津大買辦葉星海外甥。民國初年畢業于北洋大學(今天津大學),曾任漢冶萍公司漢口揚子鐵廠廠長。1918年,與葉星海、李組才、曹汝霖、陸宗輿合資創辦利濟貿易公司,此乃天津最早的外貿公司。后任教于南開大學,1920年捐三萬洋銀予南開大學,增設礦科,任主任、教授,并為南開購地七百余畝。又任河南六河溝煤礦董事長,但因軍閥混戰,煤礦公司經營出現困難而解散,遂無財力支持南開大學礦科而停辦。1926年參與發起成立中國礦冶工程學會。后轉任于水利部門,歷任黃河水利委員會、中央救濟準備金保管委員會委員,中華民國糧食部督察、上海籌募會常務委員等職。1938年出資修繕法門寺真身寶塔。抗戰勝利后寓居香港。1961年逝世。 |

曹汝霖(1877-1966年),生于上海,祖籍浙江,北洋政要、新交通系首領。幼年入私塾,后去漢陽鐵路學堂讀書,早年留學日本法政大學,1904年歸國,歷任任交通總長、財政總長、交通銀行總理等職。后因多次向日本借款,亦為“二十一條”談判的參與者,故被視為親日派。五四運動時期,被指為賣國賊,住宅慘遭燒毀。此后轉入實業界,任交通銀行、中國通商銀行、天河煤礦公司、中國實業銀行總經理,井陘、正豐煤礦公司董事長等職。抗日戰爭時期,曹汝霖不與日本人合作,拒絕擔任偽政府總理大臣一職,后被動掛上偽華北臨時政府最高顧問、華北政務委員會咨詢委員等虛銜,但并未給日本人出力。1949年去臺灣,次年赴日本。1957年遷居美國。1966年逝世于美國底特律,終年89歲。 曹汝霖(1877-1966年),生于上海,祖籍浙江,北洋政要、新交通系首領。幼年入私塾,后去漢陽鐵路學堂讀書,早年留學日本法政大學,1904年歸國,歷任任交通總長、財政總長、交通銀行總理等職。后因多次向日本借款,亦為“二十一條”談判的參與者,故被視為親日派。五四運動時期,被指為賣國賊,住宅慘遭燒毀。此后轉入實業界,任交通銀行、中國通商銀行、天河煤礦公司、中國實業銀行總經理,井陘、正豐煤礦公司董事長等職。抗日戰爭時期,曹汝霖不與日本人合作,拒絕擔任偽政府總理大臣一職,后被動掛上偽華北臨時政府最高顧問、華北政務委員會咨詢委員等虛銜,但并未給日本人出力。1949年去臺灣,次年赴日本。1957年遷居美國。1966年逝世于美國底特律,終年89歲。

|