中 國 農 工 銀 行 簡 史

柏文(原創) 蔡小軍(修訂)

1916年,北洋政府財政部、農商部試圖在全國各縣推行農工銀行之計劃,旨在扶助農村經濟、促進農業生產和勸工興商、活潑金融。經考察德國、日本等國的經濟后,財政部在北京特設全國農工銀行籌備處,派王大貞、陳昌毅為籌備處主任,孫多森、秦士偉、李友連、卓定謀為籌備處議員。幾經醞釀,籌備處決定首先在京畿大興和宛平兩縣試辦銀行,按照全國農工銀行條例第四條,以兩縣合并為一個營業區域,報財政部批準后,設立大宛農工銀行,并于1918年12月4日在北京化石橋(即全國農工銀行籌備處所在地)先行開業。

大宛農工銀行資本總額100萬元,官商各半,規定先由財政部撥充官股20萬元,作為營業資本。但因庫款支絀,一直未撥,而銀行開業需有資本營運,遂不得不設法由京兆財政廳暫撥款項作為墊股,待將來商股招足再提股籌還。1918年11月29日,全國農工銀行籌備處與京兆財政廳就此訂立合同,由京兆財政廳撥充庫款5萬元,作為營業之用。大宛農工銀行每年從所招股款中提出1萬元歸還,年息為6厘,分5年還清。屆時,如京兆財政廳愿將此款改為官股,銀行將結清利息,發給股票。

在積極籌措官股的同時,全國農工銀行籌備處還竭力招募商股,以符商辦本旨。至1919年,已招集商股10萬元,連同墊款10萬元,實際資本額已達20萬元。自1920年1月起,完全改為商辦。3月21日召開股東成立會,選舉董事及監察人。1921年7月23日,大宛農工銀行召開第一次正式股東大會,選舉正式董事7人,由王大貞擔任董事長,聘請呂志琴為經理,并遷行址至前門內西皮市38號。1922年,該行實收資本增至50萬元,公積金13.5萬元,并購置西交民巷房屋一所,遷入辦公。至1927年1月1日起,大宛農工銀行正式對外改稱中國農工銀行,另設總管理處,重訂行章,呈部備案,至2月1日正式舉行開業儀式。

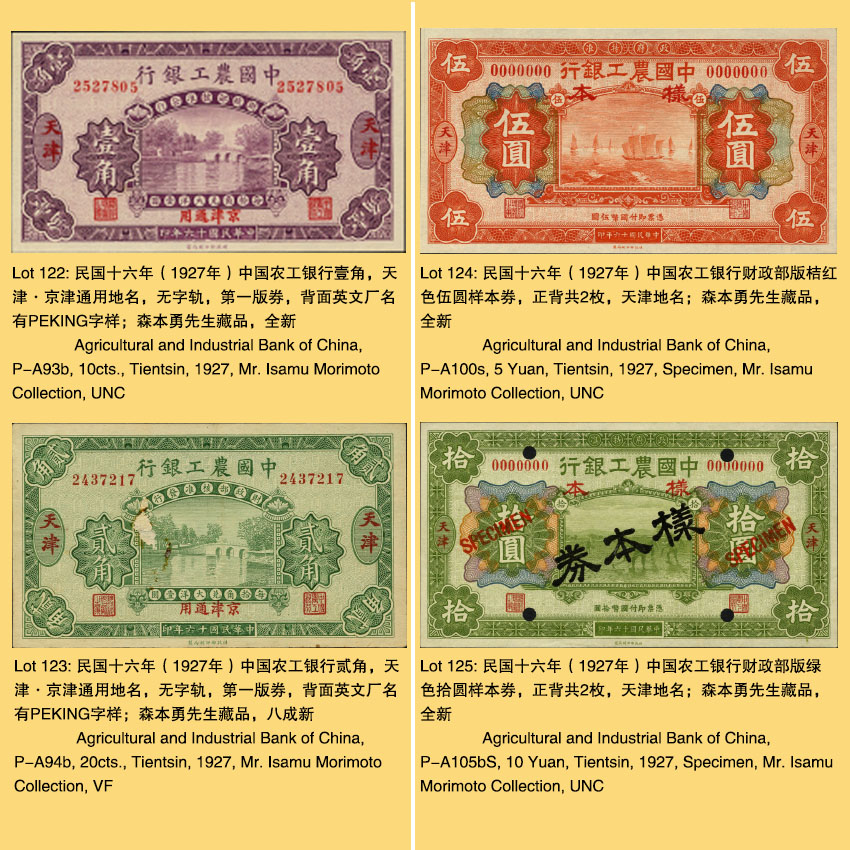

中國農工銀行額定資本500萬元,實收100萬元,在天津、上海設立分行。1928年奉準享有發行鈔票權,首在京津兩地發用,頗受歡迎。奈在津首先出現由直隸省銀行十五年版券改,在京由中國絲茶銀行券改之偽票,因此行方將所發之鈔券,只收不再續發,但已受到不良之影響頗巨。接著又出現上海地名的該行偽票,系用山東省銀行十四年版券所加改。后經呂志琴奔走籌劃,決定擴大組織,挽回以往之行譽。

至1929年2月,認募得新股400萬元,修訂章程,重組董監會,并定資本額為1,000萬元,先收半數(至1933年底才收足),改總管理處為總經理制,推李煜瀛為董事長,王大貞、馮耿光、呂志琴、錢新之、談荔孫等為董事,張靜江、周作民等為監察,常朗齋(耀奎)任總經理。隨后,增設杭州、漢口分行、南京支行,及唐山、定海、鄭州、長沙等辦事處。

1930年8月,在南京國民政府財政部注冊,業務注重農工放款,經營各種存放款、匯兌及押匯、買賣有價證券、各類儲蓄、發行鈔券、信托保管及倉庫業務等。1931年3月遷總經理處至上海,同年設儲蓄專部,另撥資金,會計獨立。1933年6月,總經理常朗齋辭職,由協理齊致繼任,并將總經理處改為總管理處,由張嘉璈代理董事長之職。1934年后,又設南京、廣州分行及香港辦事處等。1935年法幣政策后,取消發行權,尚存鈔券悉移交中央銀行驗收,后一度被改作利用。

在抗戰時期,杭州、南京分行于1938年1月移至上海,10月廣州分行遷至香港營業;1939年7月董監事會及總管理處遷至重慶,1940年3月設昆明分行。太平洋戰爭后,日軍及汪偽政府進入上海租界,1942年在滬分行折合資本中儲券250萬元,被迫向汪偽財政部注冊領照。

抗戰勝利后,中國農工銀行于1946年1月復業,其總管理處及上海分行均設河南路348號,隨后各地分支行處也相繼復業。同年6月收足資本法幣1000萬元,由財政部頒發銀字第114號營業執照。

上海解放后,中國農工銀行于1949年9月20日前完成登記驗資手續,資本改為人民幣1.32億元,增資1.32億元,合計2.64億元。至新中國成立時,該行已裁撤所有分支行處,僅保留上海、天津兩分行。隨后,上海分行未明確表示是否加入聯營集團意向而結束,天津分行于1952年加入公私合營銀行。