嶺 南 大 學 發 展 史

江南·聽雨軒

第一次鴉片戰爭后,廣州成為對外通商口岸。1884年,美國牧師香便文向基督教長老會倡議,在廣州籌辦一所基督教高等學校。當時,學校實際的籌款人和創辦人安德魯·哈巴牧師主張選址在華中或華北,這在教會中引起爭論。后來,廣州紳士陳子橋(即革命黨人陳少白之父)遞交了一份有400人簽名的請愿書,指出科舉制度所設科目的局限性,希望哈巴博士能夠在廣州建立學校。當哈巴得知這請愿的400人中,都是非基督徒的鄉紳、學生和商人,而且還包括10名翰林、11名進士、100多名舉人和秀才、100多名政府官員后,認為這是傳教史中的奇跡,于是同意將校址選定廣州,并開始在美國廣泛募集基金。

1888年,按照美國式大學創辦的“格致書院”在廣州沙基開辦,哈巴親任管教,學校以“本諸基督精神設施最高標準的教育”為辦學宗旨。1898年,遷址廣州四牌樓,時有學生17人;1900年因義和團事件遷至澳門,中文校名改為“嶺南學堂”。1903年在距廣州城東南十里的康樂村購得200畝土地,1904年設永久校址于此,學生增至百余人。至民國初,嶺南學堂已具規模,成為廣東近代教育之楷模,也得到了廣州各界的普遍支持。

1918年,嶺南學堂正式改稱為“嶺南大學”,主設文理科,由美國人任監督(校長),中國人任副監督和教務長,在美設有董事會。1925至1927年,廣州處于大革命時期,該校工人、學生連續罷工罷課,1927年4月學校宣布停辦,并遣散職工。

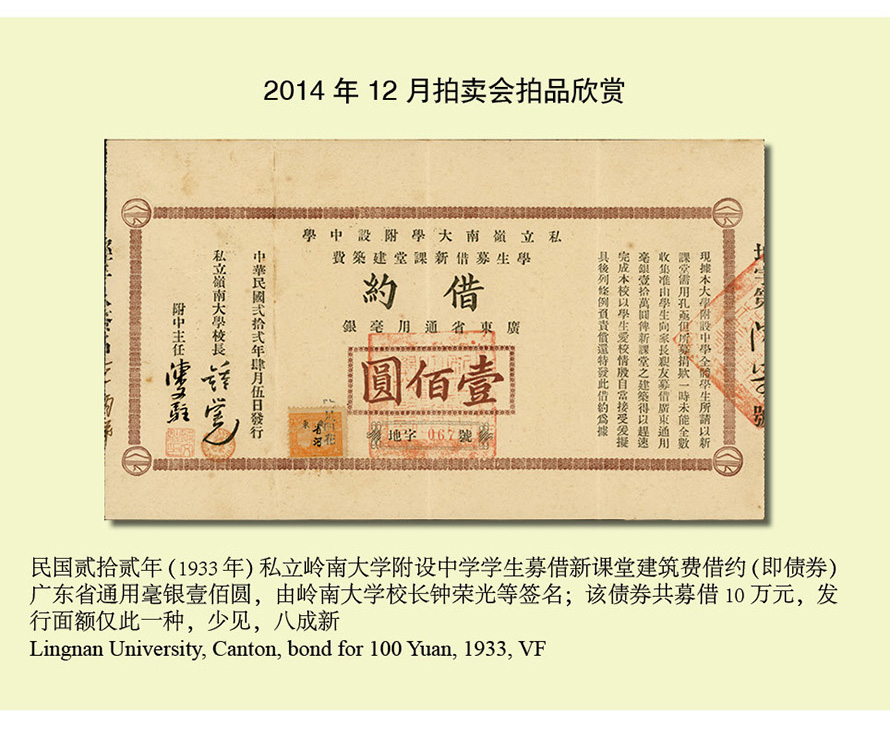

1927年7月,經廣東省政府批準,且與美國董事會派出的特別考察團協商后,學校收歸中國人自辦,并正式改名為“私立嶺南大學”,成立嶺南大學董事會,任命鐘榮光為校長;而原美國紐約的董事會改組為嶺南大學美國基金會,名義上仍擁有校園和建筑(每年以1萬美金的租金租給學校),其主要職責是資助外國教職員,爭取數量不變。

自此以后,嶺南大學不再以傳教為目的,致力于實用學科的設置,先后設立文、理、工、農、商、醫等學校,尤其在農業學方面成績突出,曾一度與美國、日本、菲律賓等一些大學建立交換生制度,并和紐約大學相互承認畢業生學位。

抗戰爆發后,嶺南大學堅持在廣州開課。1938年10月,日軍在大鵬灣登陸。同月底,學校各部教職員工及大部分學生聚集香港,借用香港大學校舍于11月15日復課。

1939年夏,學校派農學院院長古桂芬等北上韶關,得廣東省主席李漢魂襄助并親自選址,很快修建好簡易校舍和實驗農場。1941年香港淪陷后,港大停辦,流亡學生也紛紛進入內地,遠赴韶關借讀。1945年初,韶關陷敵前夕,嶺南大學又一度疏散至坪石、連縣等地,經濟陷入絕境。

1945年8月抗戰勝利,嶺南大學遷回廣州重建校園,很快就恢復校務,使學校規模和教育質量更為進步。解放后,1952年嶺南大學在院系調整中,各學科經過合并調整,分別組成華南工學院(今華南理工大學)、中山大學、華南農學院(今華南農業大學)、華南師范學院(今華南師范大學)和中山醫學院(中山醫科大學)。

1961年,香港的嶺南中學校董會、嶺南會所及嶺南大學香港同學會組成“嶺南教育擴展會”,后于1966年成立“嶺南書院籌備委員會”,在港開展嶺南書院的籌備工作。

1967年嶺南書院在香港正式成立,設有理學院、商學院、文學院及先修班等。經過三十余年的發展,1999年7月30日,香港嶺南學院正式復名為香港嶺南大學。