奉天官銀號及其發行的鈔票

(鎮海) 蔡小軍

一、歷史沿革

甲午戰爭后,東北各地遭受浩劫,元氣大傷,以致財政窘迫,民不聊生。光緒二十年(1894年)盛京將軍祐祿奏設華豐官帖局,經戶部撥銀8萬兩為資本,發行官帖,以廢私帖,兼救濟市面。

光緒二十四年(1898年)閏三月二十八日,新任盛京將軍依克唐阿鑒于當地官帖、私帖均泛濫市面,乃奏請改官帖局為官錢局,以新錢票回收舊帖,藉以疏圜法而通市面。但之后數年因各地情形復雜,收效甚微。

光緒三十一年(1905年)十一月初十日,盛京將軍趙爾巽為振興日俄戰爭后的蕭條市面、扶助地方工商業發展,特創建奉天官銀號于省城鐘樓南。該號初屬官商合辦,由奉天財政局籌撥沈平銀30萬兩,另有商股數萬兩,次年返還商股,改為官營,資本增至60萬兩,并先后在營口、遼陽、安東、新民、彰武和長春設立6個分號,營業日趨興旺。

該號經營存款、放款、匯兌等業務,另設官銀爐、公估局,專門傾熔公私現銀、鑒別銀錢成色。光緒三十二年(1906年),奉天官銀號與奉天公議商局合資開設公濟錢號,至光緒三十四年(1908年)改由官銀號獨資經營,專門辦理兌換等業務。

至光緒三十三年三月二十七日,趙爾巽在離職前曾上奏的《奉天官銀號請準立案》折中稱:“……自三十一年冬季開辦起,截止三十二年底,除開銷一切外,已獲余利九萬四千余兩,市面漸有轉好商機,商民僉稱利便……據財政局呈請奏咨立案前來。”等語。

光緒三十三年(1907年),東北改為行省制,設奉天、吉林、黑龍江三省,改盛京將軍為東三省總督,徐世昌任總督,唐紹儀任奉天巡撫。為抵制外幣計,徐世昌認為有統一三省幣制之必要,遂于次年九月奏準,將奉天官銀號推廣至吉、黑兩省,并于宣統元年(1909年)四月廿一日將奉天官銀號正式更名為“東三省官銀號”。

二、鈔票概況

奉天官銀號的紙幣,大體可分為三大體系:

1、憑帖,亦稱錢帖或錢票。自該號創立當年十一月起發行,初為木版藍色刷印,豎式且形制類同私帖,其票上之金額、號碼均乃根據發行時所需而臨時人工填寫,面額據說從壹吊至壹百吊不等。

至光緒三十二年(1906年),由官銀號委員董元亮負責,赴上海印制新式錢票,共印制大號票430,255枚、小號票3,202,976枚(即大小面額之分),但未及發行,市面就出現了偽造事件,因此所印之票全部作廢銷毀,以致留存于世的也只有樣本券了。

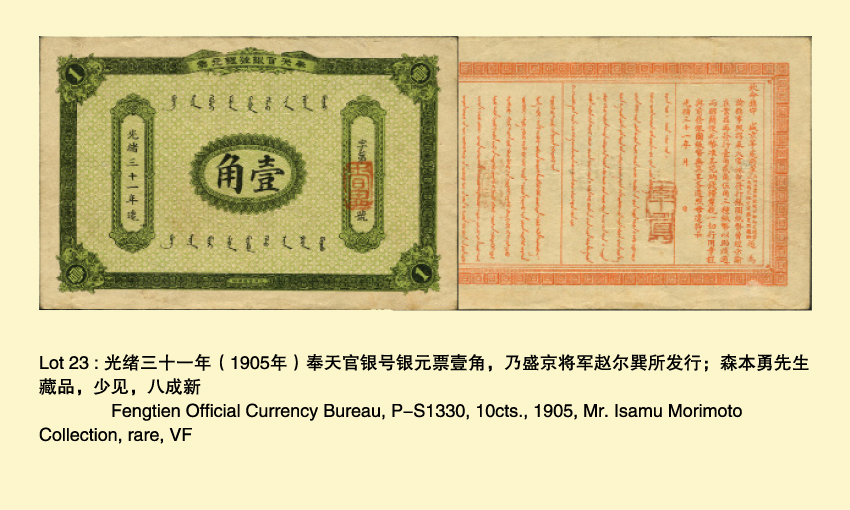

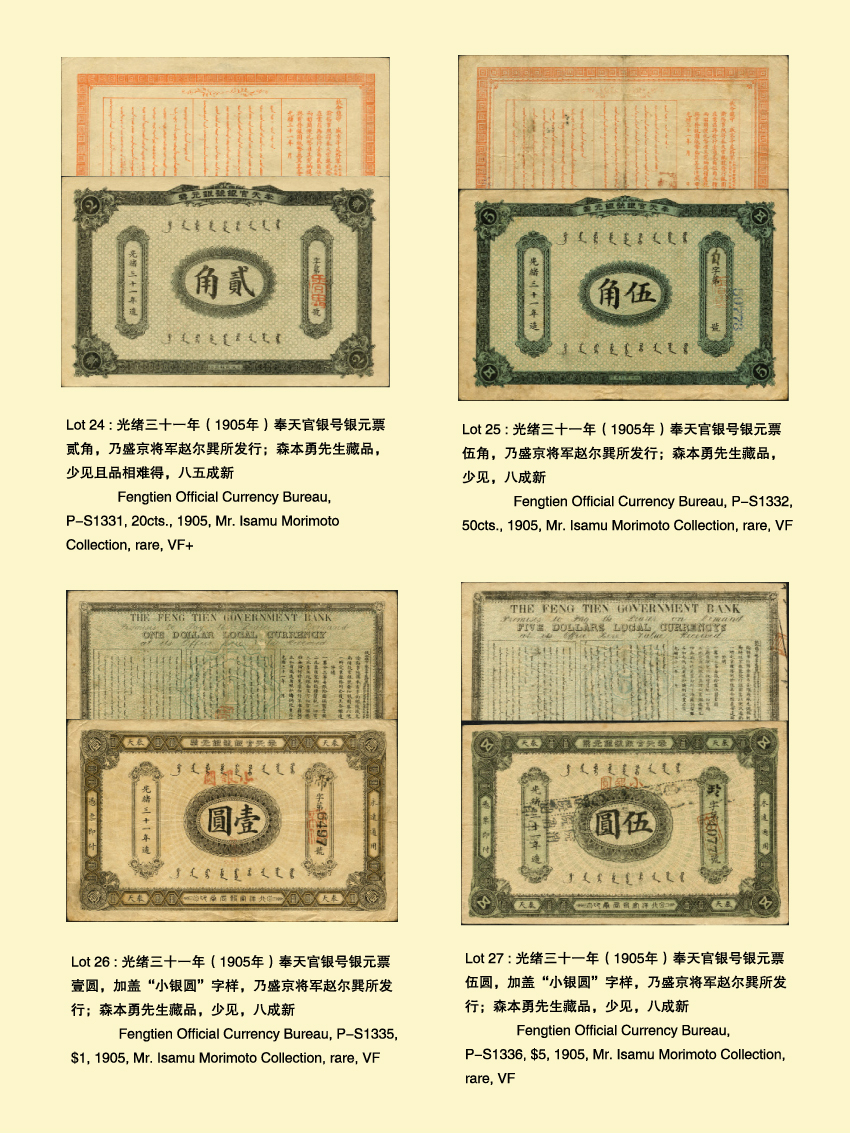

2、銀元票,又稱大龍元票,為光緒三十一年版,分壹角、貳角、伍角、壹圓、伍圓、拾圓6種面額,由北洋官報局承印,均上印花紋圖,背印滿漢文告示(即拍賣之圖)。這項銀元票一直使用到民國初期,尤其在1913年時,因市面小洋票缺乏,經督撫批準,又曾將壹圓、伍圓、拾圓3種面額加蓋“小銀元”字樣,改造發行。

3、小銀元票,為光緒三十二年版,據載有壹角、貳角、伍角和拾角4種面額,但筆者僅見到伍角和拾角2種實物,其中:伍角券正面為綠色雙龍戲珠圖,背印滿漢文告示;而拾角券見有2種版式,其正面圖案接近,但背面1種印滿漢文告示、1種印沈陽大政殿圖案,據檔案記載乃屬兩次印制,第一次訂印于光緒三十二年閏二月,第二次則訂印于光緒三十三年十月。

以上各項紙幣,一直流通到民國時期,后由東三省官銀號陸續收回,以盡全責。