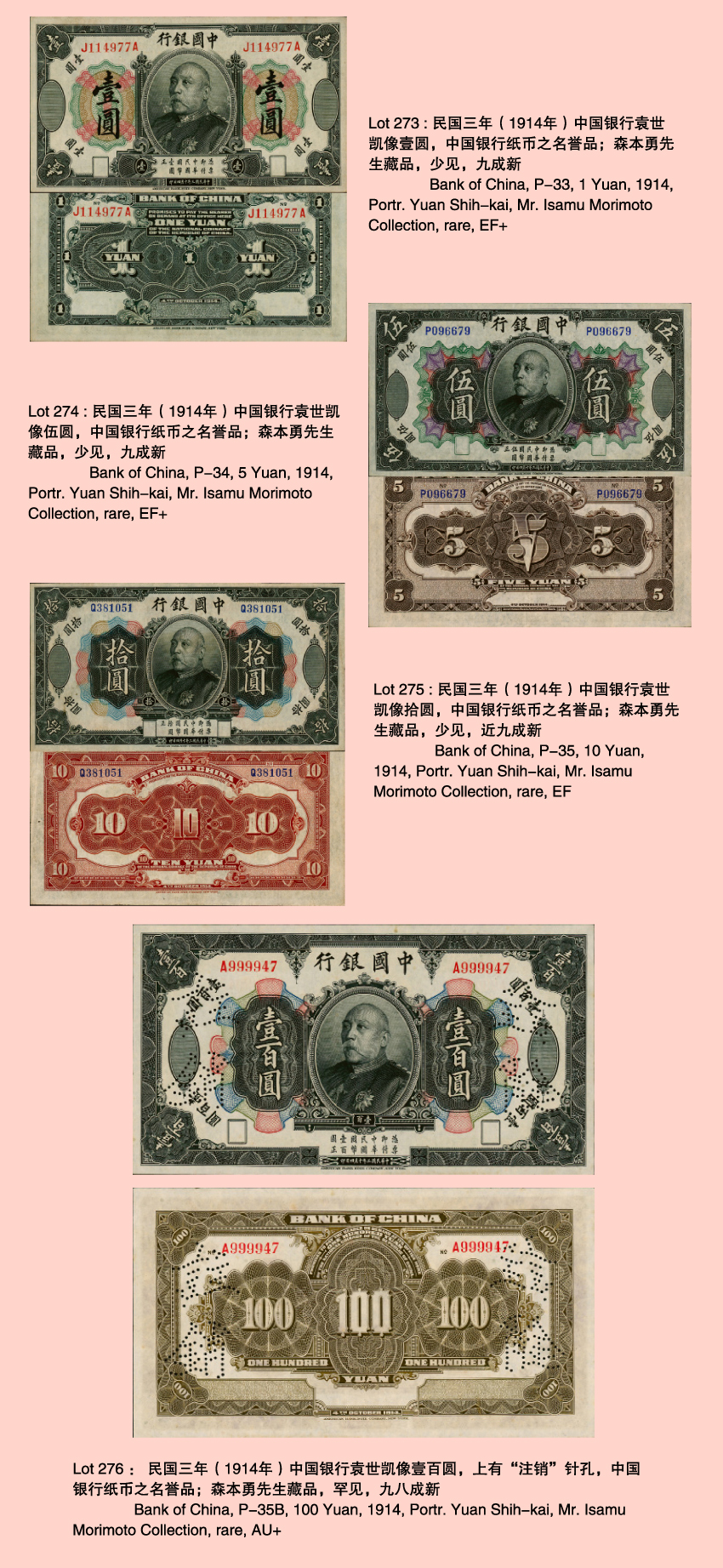

中國銀行袁世凱像券

(南京)孔祥賢

在中國銀行的紙幣中,有一套著名的“袁世凱像”券,這是集鈔愛好者廣受青睞的名譽品。但這套紙幣并未正式發行,其前因后果亦頗為值得介紹。

民國三年(1914年)初,北洋政府財政總長周自齊明知中國銀行所存鈔券甚多、無須印制,竟瞞過中國銀行,串通制用局局長徐恩元,由徐出面向美國鈔票公司私自訂印中國銀行的壹圓票1億張,其用心誠不可問。

3月5日,周自齊批準了徐恩元上呈的印鈔報告。3月20日,財政部函告中國銀行:“以后貴行如需用一元鈔票,盡可向本部撥用,務希勿再訂印”。

公文往返之后,中國銀行于4月3日函復拒絕:“查本行鈔票向系本行與承印人訂印,凡現在行用者除將原訂大清銀行鈔票改印外,其花紋式樣實已漸歸一致。前奉大部制行字833號函稱各節,在本行以為此項一元鈔票一萬萬張事前并未與本行接洽,當不至印有中國銀行字樣,茲奉覆示均有中國銀行宇樣,實出本行意料之外,況花紋式樣又與現在本行行用者不同,是歧之又歧,將來中國銀行兌換券永無一致之日,本行不無疑慮。且此項一元鈔票印本既鉅(筆者注:其中包含經手人回扣,印價當然高了),行用亦尚不需此數,礙難遵照大部制行字第833號公函辦理”。

周自齊自知理虧,批道:可由幣制局與銀行面談,不必復函,免有誤會。財政部派出稅務處督辦梁士詒、幣制局總裁梁啟超、制用局長徐恩元,前來與中國銀行總裁湯睿“會議”。在如此“磋商”下,湯睿不得已開單,壹圓券照印5000萬張,其余5000萬張改為伍圓、拾圓、伍拾圓、壹百圓四種,由會議“決定”。美鈔公司以印費照舊,遵照改印。

民國四年(1915年)4月,該項鈔票裝船運華,在日本函館洋面沉沒,該批3,500萬元只撈獲少數,因此形同廢紙,不能發行。所余5.65億元鈔券分存財政部及中國銀行庫房內,空占庫容,諸多不便,后于民國六年(1917年)間銷毀。

該項鈔券印費共計英金25萬余鎊,折合銀元300萬元,付之流水,雖然外界都有懷疑,而周、徐等人“笑罵由他笑罵,好官我自為之”,如此政府,怎能不垮。

這套“袁世凱像”券,雖有五種面額,而正背兩面圖案基本相同(僅面額不同),這當然是為了節省雕版費用。正面正中為袁氏半身像,免冠戎裝,版式一般,背面為英文。但與以前各券相比,有兩個特點:

1、在袁像之下,印有“憑票即付中華民國國幣x圓”字樣,以前只稱“通用銀元”,表明這是與《國幣條例》相配合的。

2、下端邊框正中有“中華民國三年十月四日”字樣,以前是只印“年”,頂多到“月”,而無具體日期的。

10月4日是什么日子呢?原來1913年10月4日是國會公布《總統選舉法》的日子,根據該“選舉法”,在軍警的圍困下,10月6日議員們被迫“選”出袁世凱為大總統。

由此可知,周自齊、徐恩元二人是以此券來作為袁世凱當選正式大總統的紀念品,頗有“溜須拍馬”之屬性!

注:袁世凱(1859-1916年),字慰廷,號容庵,河南項城人。自幼習文練武,尤善騎射兵法。1874年從叔赴京讀書,但屢試未中。1881年,赴登州投奔其養父袁保慶之結義兄弟、淮軍將領吳長慶,任幫辦營務處。1882年朝鮮“壬午軍亂”,隨軍東渡朝鮮,其治軍嚴肅、調度有方且作戰勇猛,在平定兵變后被報為頭功,故朝廷令其以幫辦朝鮮軍務之職駐扎藩屬,協助訓練朝鮮新軍。1884年指揮清軍擊退“甲申政變”中的日軍,得李鴻章之賞識,升任“駐朝鮮總理交涉通商事宜大臣”,直至甲午戰爭前回國。1895年,奉命在天津小站督練新軍,使中國軍隊從八旗綠營制度改變成近代陸軍,同時也培養了大量軍官,逐漸形成北洋軍系。戊戌變法時期,一度贊成維新,后又向榮祿告密,得慈禧太后信任。1899年升山東巡撫,曾鎮壓義和團。1900年庚子事變,加入“東南互保”,使山東免受戰亂。1901年署理直隸總督兼北洋大臣,次年兼任參預政務大臣和練兵大臣,練就北洋六鎮,又兼任督辦電政大臣、督辦鐵路大臣及會議商約大臣,形成龐大的北洋軍事政治集團。1907年,赴京任軍機大臣兼外務部尚書,成為中樞重臣。1908年底,光緒帝和慈禧太后相繼病死,旋被攝政王載灃解除官職,歸隱河南,韜光養晦。武昌起義后,于1911年11月1日復出,授內閣總理大臣。2月12日逼清帝遜位,15日當選臨時大總統,3月10日在北京就職。1913年鎮壓二次革命,10月6日當選中華民國第一任大總統。1914年頒布《中華民國約法》。1915年5月,曾與日本簽訂《二十一條》。同年12月12日宣布稱帝,改元洪憲。此舉遭到全國反對,并引發護國運動。1916年3月22日,在做了83天皇帝之后又被迫取消帝制,仍稱大總統。5月下旬憂憤成疾,后于6月6日病逝,時年57歲。他是中國近代史上最具爭議的人物,但他曾積極維護國家主權完整統一,亦對中國政治、經濟、軍事、教育等各方面的近代化做出重要貢獻,而他一生最大的敗筆則在于稱帝。