臺灣民主國股份票之歷史真相

鎮海·蔡小軍

光緒二十年(1894年),中日甲午之戰爆發,中國戰敗,清北洋艦隊全軍覆滅。次年4月17日,清政府議和全權大臣李鴻章和日本首相伊藤博文在日本簽訂《馬關條約》:“將臺灣、澎湖列島等割讓給日本,并賠償給日本軍費白銀2億兩……。”

光緒二十年(1894年),中日甲午之戰爆發,中國戰敗,清北洋艦隊全軍覆滅。次年4月17日,清政府議和全權大臣李鴻章和日本首相伊藤博文在日本簽訂《馬關條約》:“將臺灣、澎湖列島等割讓給日本,并賠償給日本軍費白銀2億兩……。”

消息傳來,舉國震驚,群情憤慨。時值會試之際,廣東舉人康有為、梁啟超等首先發難,集合赴考京師的十八省舉人召開大會,“公車上書”,主張廢棄條約,力圖自強。同時,朝廷各級官吏自王公貝勒、內閣、各部司、御史、翰林乃至各省督撫司道也紛紛上書反對割地求和,自4月中旬至5月初,反對割臺奏章共140余件,簽名者達數千人。

惡訊傳至臺灣,全臺人民“若夜午暴聞轟雷,驚駭無人色,奔走相告,聚哭于市中,夜以繼日,哭聲達四野”。時邱逢甲、陳季同等有志紳民,在清廷決意棄臺、日軍日益迫近,而外交、軍事尚未絕望的形勢下,為求自救,乃倡導臺民自主獨立,并籌設臺灣民主國。

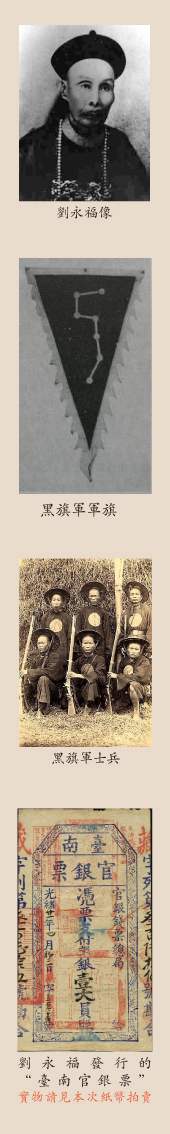

5月25日上午,在陳季同的籌劃下,邱逢甲率領候補道林朝棟、內閣中書教諭陳儒林等百余人共同組織抗日政府,定名“臺灣民主國”,但仍使用“光緒”年號,公開表明“義不臣倭,永戴圣清”(意為永遠忠于清朝或中國之意)。推臺灣巡撫唐景崧為總統,林維源為議長,邱逢甲為義勇統領,劉永福為大將軍,率馳名中外的黑旗軍駐守臺南。

5月27日,日本派北白川能久親王率領日軍主力近衛師團,從沖繩出發,分兵兩路進攻臺灣,6月3日攻占基隆。6月6日,唐景崧見事不妙,得滬尾稅務司英人馬士之助,乘德輪潛返廈門。時臺北城內,群龍無首,潰兵四出,臺粵義勇相殺,盜賊掠奪藩庫,焚燒撫署,城中大亂,哭聲震天,臺北陷于極度混亂中。6月7日,日軍兵不血刃占領臺北。17日,日本新任駐臺灣總督樺山資紀進入臺北,舉行“始政典禮”,宣布臺灣總督府正式成立。

此時,劉永福在臺南發出聯合抗日的號召,表示為保衛國土“萬死不辭”,“縱使片土之剩,一線之延,亦應倉促,不命倭得”。6月28日,臺南地方紳民推舉劉永福為臺灣民主國總統,領導抗日斗爭。但劉力為辭謝,并謂其奉命來臺灣鎮守,當與臺民共存亡,虛銜有否,非其所欲,但仍幫辦續掌軍務,統率防軍與臺灣義軍抗敵保臺。

為籌募軍餉起見,劉永福力促富商紳民有錢出錢,有銀出銀,無錢銀則出力,并于6月中旬在籌防總局下設立“官銀錢票總局”,發行“臺南官銀票”,主要用于向商戶豪賈籌措糧餉。

從7月間開始,黑旗軍和義軍一直在中南部與日軍短兵相接,戰斗激烈。進入8月后,日軍大舉進犯,黑旗軍和義軍拼死力戰,雙方傷亡慘重。就在這苦戰之際,劉永福多次派人回大陸求援,然清政府非但不予救濟,反而將內地募捐援臺款項強行扣留,并下令嚴密封鎖沿海,斷絕對臺增援。劉永福痛心疾首,發出“內地諸公誤我,我誤臺民”的悲嘆!

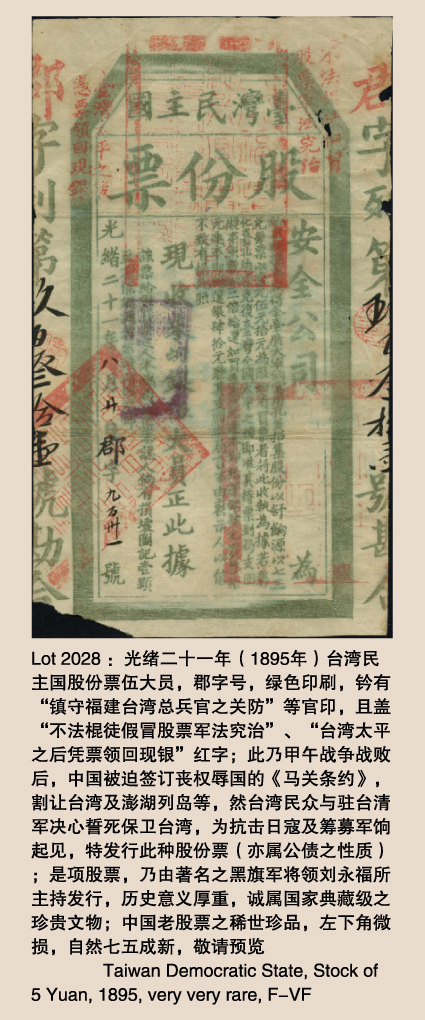

至10月初(即農暦八月中旬),臺南官銀票已無法通用,籌措餉銀已成燃眉之急。在劉永福的主持下,特別用“臺灣民主國安全公司”名義發行壹大員、伍大員和拾大員3種“股份票”,言明“臺灣太平之后按股本三倍償還”,并號召商民力援臺灣。是項股票,亦有公債之性質。

隨著日軍的不斷增兵,10月15日日軍攻占臺南東南的打狗港,至此臺南最后一道防線失守。10月19日,日軍始攻臺南城,時城內已彈盡糧絕。劉永福見大勢已去,仰天捶胸,呼號哭說:“我何以報朝廷,何以對臺民!”當天深夜,劉永福帶領養子劉成良等十多人乘坐小艇,然后搭上英國商船“迪利斯”號內渡廈門。21日(即農暦九月四日)臺南陷落,臺灣全境被日軍占據,臺灣民主國終告落幕。

臺灣民主國股份票,從實物的角度研究,目前共發現壹大員面額1枚、伍大員7枚(部分均屬博物館珍藏,亦包括著名的大英博物館),而拾大員迄今尚未發現。在這些“股份票”上,手填的發行時間從農暦八月廿日起至八月廿六日止(即公暦10月8日至10月14日),這說明是項股份票前后僅發行7天,而且至臺南淪陷之日(即農暦九月四日,公暦10月21日),從發行到結束流通的時間亦不超過14天。由此可知,其存世之珍罕程度不言而喻!

是項“臺灣民主國股份票”,乃屬劉永福黑旗軍和臺灣人民共同抗擊日寇、維護國家主權的歷史實證,著實堪稱國家典藏級之珍貴文物。

“黑旗軍”劉永福傳略

鎮海·蔡小軍

1873年11月20日,法軍入侵河內,劉永福見義勇為,挺身抗暴,親自率軍2000人,翻越宣光大嶺,日夜兼程,南下抗法。12月21日黑旗軍在河內郊外與法軍開戰,取得了“誘斬安鄴(法軍主將),覆其全軍”的羅池大捷,法軍被迫退出河內。其后又多次擊退法軍進犯,故被越南國王特封為“三宣提督”兼一等男爵。

1883年初,唐景崧奉云貴總督岑毓英命孤身抵達越南保勝,勸劉永福內附抗法,為劉永福出謀獻策,并親身參與了河內、山西兩戰役,當年黑旗軍取得“紙橋大捷”,擊斃法軍北圻艦隊司令李威利上校。1884年中法戰爭爆發,8月清政府正式對法宣戰以后,收編了黑旗軍,授予劉永福記名提督。在老將馮子材的指揮下,劉永福的黑旗軍配合西線清軍,圍困占據宣光城的法軍達3個月之久,最終使中國陸續取得“鎮南關大捷”、“臨洮大捷”和“宣光大捷”等。當法軍遭遇亞洲“滑鐵盧”的消息傳至巴黎,導致法國總理茹費里內閣即刻轟然倒臺。

1885年10月,劉永福率黑旗軍回國。同年,劉永福回廣西博白祭祖,慈禧太后特賜“福”字大匾掛于華尖嶺劉家祠堂,又授予其“依博德恩巴圖魯”和“三代一品封典”之榮譽。1886年4月,任劉永福為閩粵南澳鎮總兵。

1894年甲午戰爭爆發后,劉永福奉命率黑旗軍赴臺幫辦軍務,駐守臺南,并先后在潮汕、臺灣等地招募新兵,將黑旗軍擴充至八營,決心為保衛臺灣血戰到底。

1895年4月,清廷與日本簽訂《馬關條約》,割讓臺灣和澎湖列島給日本。為了迫使臺灣人民投降,日本派北白川能久親王率領日軍主力近衛師團,于5月27日從沖繩出發,分兵兩路進攻臺灣,其中一路日軍從貂角強行登陸,攻占基隆,接著進犯臺北。6月7日臺北淪陷,時巡撫唐景崧已逃回大陸。

時劉永福在臺南發出聯合抗日的號召,表示為保衛國土“萬死不辭”,“縱使片土之剩,一線之延,亦應倉促,不命倭得”。6月28日,臺南地方紳民推舉劉永福繼任臺灣民主國總統,領導抗日斗爭。劉永福堅持不受,仍以幫辦之職,統率黑旗軍與臺灣義軍抗敵保臺。

8月中旬,戰爭轉入臺中。為了保衛彰化,黑旗軍和臺灣義軍在大甲溪一帶同日軍展開激戰,取得全勝,繳獲日軍槍械甚多。后因漢奸帶路,偷襲黑旗軍后路,大甲溪遂為日軍占據。28日,黑旗軍和義軍與日軍在彰化城北的八卦山展開肉搏戰,擊斃日本號稱最精銳的近衛師團1000余人,打死少將山根信成,而后又相繼克復云林、苗粟、反攻彰化。尤其嘉義一戰,更使得日軍近衛師團長北白川能久親王中將重傷斃命。

就在黑旗軍和義軍在連續苦戰之時,劉永福多次派人回大陸求援,然清政府非但不予救濟,反而將內地募捐援臺款項強行扣留,并下令嚴密封鎖沿海,斷絕對臺增援。劉永福痛心疾首,發出“內地諸公誤我,我誤臺民”的悲嘆!

9月11日,日本又派第二師團增援臺灣,10月15日日軍攻占臺南東南的打狗港,至此臺南最后一道防線失守。10月19日,日軍始攻臺南城,時城內已彈盡糧絕。劉永福見大勢已去,仰天捶胸,呼號哭說:“我何以報朝廷,何以對臺民!”當天深夜,劉永福帶領養子劉成良等十多人乘坐小艇,然后搭上英國商船“迪利斯”號內渡廈門。21日臺南陷落,臺灣全境被日軍占據。

1896年奉兩廣總督之命,在南寧招募兵勇四營,仍稱黑旗軍,駐守廣州。1902年署廣東碣石鎮總兵。1904年請辭而不準,遂寓居廣州沙河劉家祠,后病歸故鄉。1911年廣州光復后,應廣東都督胡漢民之請,出任廣東省民團總長,節制廣州十數萬民軍。越兩月,社會秩序安定后,乃告老還鄉,住欽州三育堂。1915年,反對袁世凱簽訂《二十一條》,并通電倡議組織義勇軍抗日。1917年1月在欽州病卒,終年80歲。