至 元 通 行 寶 鈔 記

(鎮(zhèn)海) 蔡小軍

|

|

1259年大蒙古國蒙哥大汗去世,次年其幼弟阿里不哥在哈拉和林被選立為大汗,而孛兒只斤 · 忽必烈(成吉思汗之孫,拖雷第四子,蒙哥之大弟)則在開平擁兵自立,亦稱蒙古帝國可汗,立年號“中統(tǒng)”。1264年,阿里不哥兵敗投降,忽必烈召開宗王會議,正式確立為大汗地位,遷都大都(北京),改年號為至元。1271年,忽必烈建立元朝,定國號為“大元”,正式登基稱帝。

|

至元鈔發(fā)行的第一年,為數(shù)即在100萬錠以上,按每錠50兩,就相當于1億貫以上。其后,隨著軍事費用的不斷增加,鈔又逐年濫發(fā),致使市面物價飛騰,人民苦不堪言。

到了22年后的武宗至大二年(1309年),又實行幣制改革,發(fā)行至大銀鈔,自一厘至二兩共分13等,銀鈔每兩合至元鈔5貫,恢復鑄造使用銅錢,限期收回中統(tǒng)鈔。但不到一年,仁宗即位,廢罷至大銀鈔和銅錢,恢復印造中統(tǒng)鈔和至元鈔,并一直使用到元末。

元朝末代皇帝惠宗至正十一年(1350年),丞相脫脫再行改革,宣布印造新的中統(tǒng)交鈔,規(guī)定新中統(tǒng)鈔每貫當至元鈔貳貫。這種愈加混亂的貨幣制度,實可謂飲鳩止渴,非但不能從根本上挽救經(jīng)濟,而且變成只能通過濫發(fā)來作為支持軍費的手段,所以很快就隨著元朝的滅亡而崩潰。

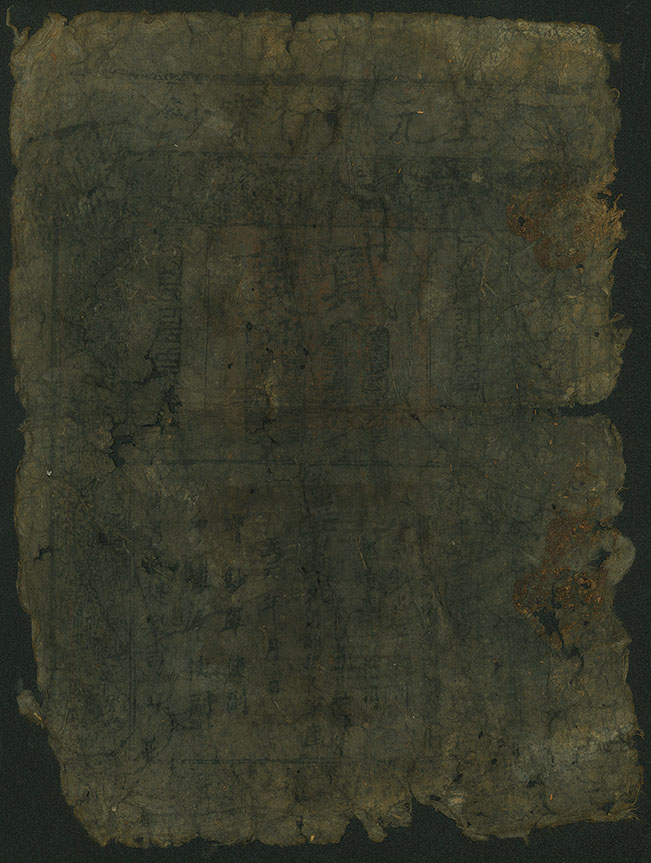

關(guān)于至元通行寶鈔的種類,據(jù)《元史 · 食貨志》載共分十一等,即伍文、拾文、貳拾文、叁拾文、伍拾文、壹伯文、貳伯文、叁伯文、伍伯文、壹貫、貳貫。這種古代鈔票,是中國紙幣的精華,除貳貫面額偶爾能被極個別收藏家所搜集到外,而其余面額幾乎都是博物館級的典藏。

在元朝滅亡后,當時人民對蒙古統(tǒng)治者的暴政都痛恨不已,所以對元代鈔票也大都徹底毀棄,這是目前存世罕見的主因之一。從實物的發(fā)現(xiàn)地而論,同樣也可以證明這一觀點的合理性,我們從近代的出土及發(fā)現(xiàn)地來看,元代紙幣主要出現(xiàn)于內(nèi)蒙、山西、寧夏等西北地區(qū),而在中原地區(qū)、江南及南方等地則很少有被發(fā)現(xiàn)。

就至元通行寶鈔的實物而言,由于年代久遠,如今已是魚目混珠,真假混淆。此鈔在元代之時,即以被大量偽造,甚至猖獗成風。據(jù)《元典章》二〇《戶部》卷之六《鈔法 · 偽鈔》記:大德七年(1303年)12月在杭州等路的犯罪案件中,印造偽鈔的就有88起,共有274人。大量的偽造案例,也在諸史料中被廣泛提及。

到了清代中晚期以后,收藏風氣盛行,坊間便逐漸出現(xiàn)了針對收藏者的作假,所以今天的實物很多都不能排除是清代及民國時期所偽造的贗品,當然如今也出現(xiàn)有新的偽造。中國古代鈔票博大精深,但這里面的水則更深、更混,借此我希望真正熱愛紙幣的收藏者們需要以謹小慎微的態(tài)度來看待和認識古鈔。

紙幣,是中國人的一大發(fā)明。而元代紙幣的意義則在于真正影響和融入了世界,通過13世紀意大利旅行家馬可 · 波羅的游記將元代紙幣的細細描述,引起了歐洲人的注意,從此也逐步被西方所借鑒和模仿。

|

|

|

|

|

|

|

|