中國(guó)農(nóng)工銀行之始末

江南陽(yáng)明

中國(guó)農(nóng)工銀行原為1918年北洋政府財(cái)政部在大興、宛平縣設(shè)立的大宛農(nóng)工銀行。

1915年10月8日,北洋政府財(cái)政總長(zhǎng)周學(xué)熙為扶助農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和勸工興商、活潑金融起見(jiàn),特呈準(zhǔn)創(chuàng)辦大宛農(nóng)工銀行。11月21日,袁世凱大總統(tǒng)頒令《農(nóng)工銀行條例》,并由財(cái)政部指令設(shè)立全國(guó)農(nóng)工銀行籌備處,聘王大貞為主任,以京師近郊先行試點(diǎn)。由于大興、宛平兩縣相鄰,為節(jié)省資金起見(jiàn),二縣合辦一行,定名大宛農(nóng)工銀行(該行具有試辦性質(zhì),以資總結(jié)經(jīng)驗(yàn)而利全國(guó)推廣)。1916年1月批準(zhǔn)備案后,先后有李伯芝、卓君庸、孫蔭庭等參與籌備,1918年12月4日正式開(kāi)幕營(yíng)業(yè),址設(shè)北京化石橋。資本總額國(guó)幣40萬(wàn)元,官商各半,僅收到商股10萬(wàn)元即行開(kāi)業(yè)。1919年續(xù)收商股10萬(wàn)元,合計(jì)資本實(shí)收20萬(wàn)元。1919年9月1日改為純商辦組織,址設(shè)前門內(nèi)西皮市38號(hào)。1922年12月在西交民巷購(gòu)地建屋,1923年7月遷入新建行址。該行營(yíng)業(yè)上以接濟(jì)農(nóng)工為要,兼營(yíng)普通銀行業(yè)務(wù)。

1925年,該行鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展很快,即經(jīng)呈準(zhǔn)北洋政府后,改組為中國(guó)農(nóng)工銀行。但在籌備改組過(guò)程中,因受時(shí)局影響,一直拖延到1926年底方籌備就緒,1927年2月21日正式改組成功,定名為中國(guó)農(nóng)工銀行,另設(shè)總管理處。經(jīng)理卓定謀、副經(jīng)理呂志琴。額定資本500萬(wàn)元,實(shí)收100萬(wàn)元。總行設(shè)北京西交民巷50號(hào)原大宛農(nóng)工銀行舊址,同時(shí)在天津、上海等地設(shè)立分行。成立初期,因資本金較少,營(yíng)業(yè)規(guī)模亦較小,業(yè)務(wù)量較少而單一。

1928年,因國(guó)民黨元老李石曾、張靜江等加入股份,故獲得鈔票發(fā)行權(quán),首在京津兩地發(fā)用,頗受歡迎。

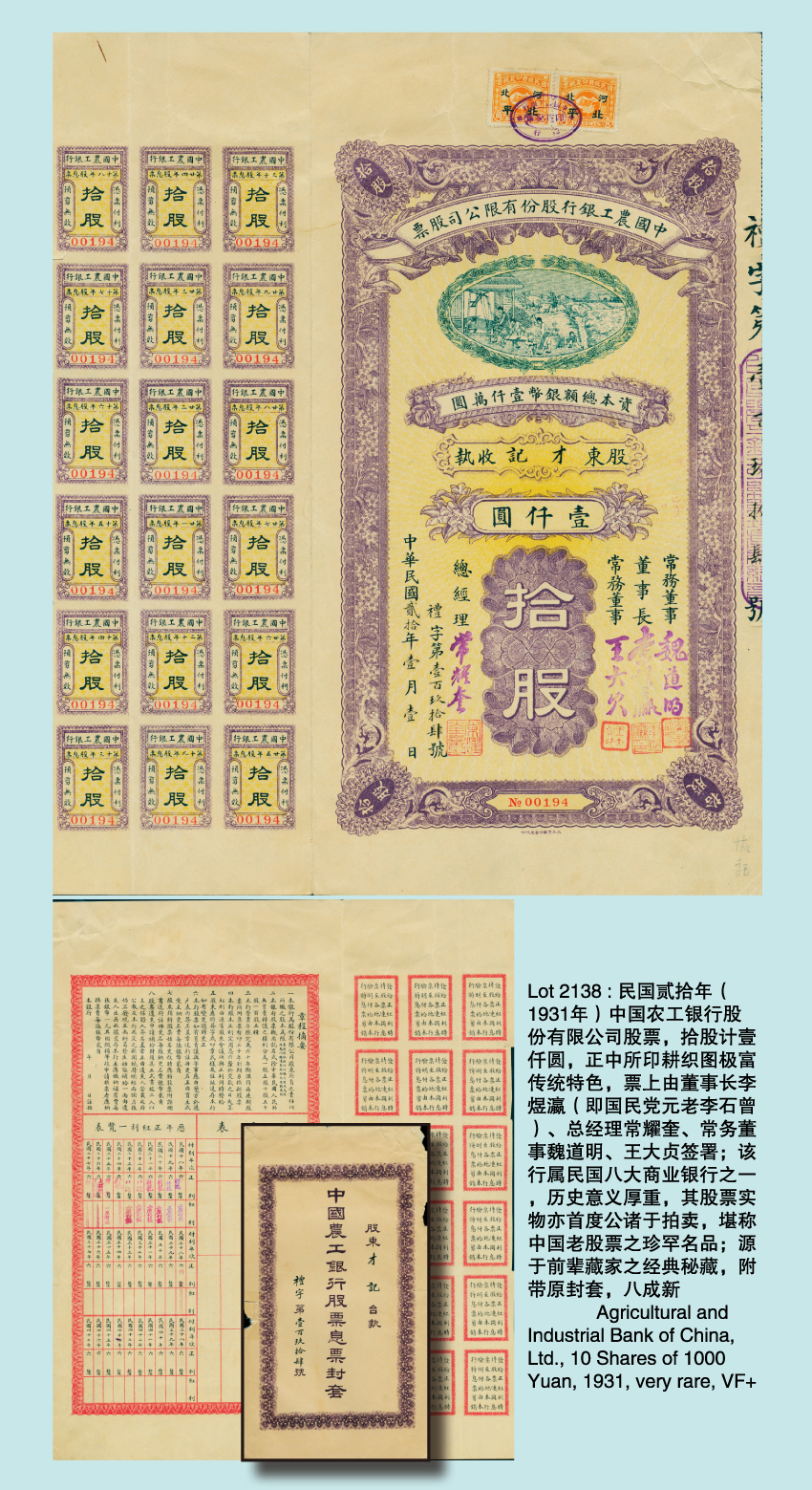

1929年2月,為擴(kuò)大組織,改資本總額為1000萬(wàn)元,先收半數(shù),開(kāi)始募集新股400萬(wàn)元,同時(shí)修改章程,增補(bǔ)董事,改總管理處為總經(jīng)理制,以李煜瀛(即李石曾)為董事長(zhǎng),常耀奎為總經(jīng)理,張靜江任監(jiān)察長(zhǎng),先后在杭州、漢口、南京、唐山、定海、鄭州、長(zhǎng)沙、石家莊等地增設(shè)分支行處。其業(yè)務(wù)日益發(fā)達(dá),成為當(dāng)時(shí)全國(guó)24家重要銀行之一。

1930年8月在國(guó)民政府財(cái)政部注冊(cè)。其業(yè)務(wù)注重農(nóng)工放款,營(yíng)業(yè)種類包括各種存款、放款、匯兌及押匯、買賣有價(jià)證券、代理收解款項(xiàng)、代辦文化教育事業(yè)款項(xiàng)收支、各種儲(chǔ)蓄存款、發(fā)行鈔券、信托保管、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)等。

1931年3月,總行遷至上海(今四川路口215號(hào))。同年設(shè)立儲(chǔ)蓄專部,另?yè)苜Y金,會(huì)計(jì)獨(dú)立。1933年6月,總經(jīng)理常耀奎因病辭職,由協(xié)理齊致繼任,并經(jīng)董事會(huì)議決將總經(jīng)理處改為總管理處,張嘉璈代理董事長(zhǎng)之職,所有重要行務(wù),由董事長(zhǎng)、常務(wù)董事、總經(jīng)理會(huì)同審議。同年又增設(shè)長(zhǎng)沙通匯處、衡陽(yáng)寄莊,至年底收入股本達(dá)500萬(wàn)元,達(dá)到注冊(cè)資本總額之半數(shù)。1934年3月南京支行改為分行;1935年添設(shè)寧晉、屯溪寄莊,12月7日經(jīng)董事會(huì)議決裁撤鄭州、唐山、石家莊、北京南城、漢口法租界辦事處,寧晉、屯溪寄莊,沙市通匯處等。1936年裁撤衡陽(yáng)寄莊,年底存款總額為2568萬(wàn)元,鈔票發(fā)行額為1615萬(wàn)元。1937年裁撤長(zhǎng)沙辦事處,同時(shí)成立廣州分行。1938年1月杭州、南京分行移至上海,同年2月設(shè)立香港辦事處,10月廣州分行遷至香港營(yíng)業(yè)。

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí),董監(jiān)事會(huì)及總管理處于1939年7月遷至重慶。1940年3月設(shè)立昆明分行,9月裁撤廣州分行及香港辦事處,歸并于上海分行。1942年,上海分行資本被敵偽折為中儲(chǔ)券250萬(wàn)元,實(shí)收250萬(wàn)元,汪偽政府財(cái)政部并于1944年12月19日發(fā)給錢支字第120號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

抗戰(zhàn)勝利后于1946年1月復(fù)業(yè),總行遷回上海,總管理處及上海分行設(shè)在河南路348號(hào),同年6月資本增至法幣1000萬(wàn)元,如數(shù)收足,在上海、南京、杭州等地的分支行處也先后復(fù)業(yè),領(lǐng)有國(guó)民政府財(cái)政部銀字第114號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,董事長(zhǎng)李煜瀛,總經(jīng)理齊致。

上海解放后,該行于1949年9月20日前完成登記驗(yàn)資手續(xù),資本為人民幣1.32億元,升值1.32億元,合計(jì)2.64億元。但不久即停業(yè)清理。