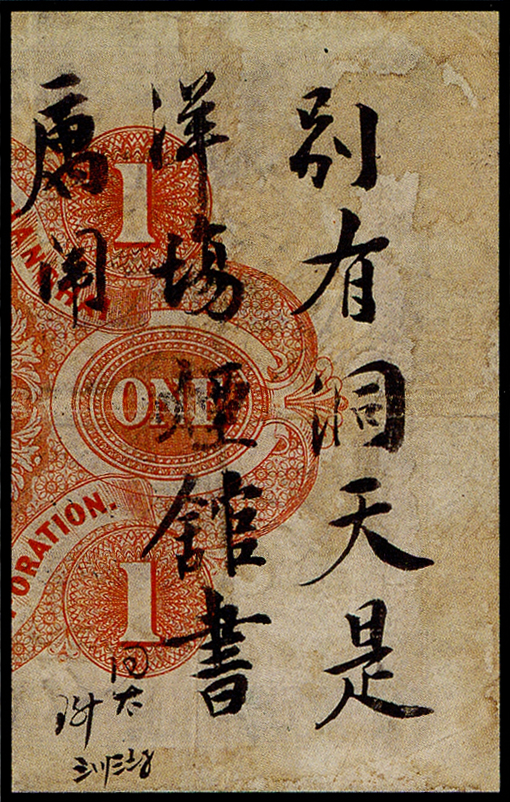

閑話“洋場 · 煙館 · 書寓”

鎮海 · 蔡小軍

|

在這枚1885年英商香港上海匯豐銀行壹圓紙幣的背面(鈔票圖片見右頁),有毛筆手書“別有洞天是洋場、煙館、書寓闈”字樣,相信乃是當年某一使用者隨手所題。

(一)洋場 洋場,即為老上海之租界。俗話說:“十里洋場,遍地黃金”,更是形容了租界的無比繁榮。在上海開埠后,為避免“華洋雜居”容易引發沖突,故而特劃出租界,成為洋人的居住區。1845年英租界在上海縣城以北的洋涇浜(今延安東路)北岸建立,1848年美租界在蘇州河北岸的虹口建立,1849年法租界也在上海縣城與洋涇浜之間的土地上建立。

開始國人稱租界為“夷場”,1862年署上海知縣王宗濂曉諭百姓,今后不得稱洋人為“夷人”,違令者嚴辦,于是“夷場”改稱“洋場”。后來美租界沿蘇州河兩岸發展,英租界和法租界南起城河(今人民路),西至周涇和泥城河(今西藏南路和西藏中路),北面和東面分別為蘇州河和黃浦江,周長約十里,故在清末之時即被統稱為“十里洋場”。以后租界面積雖然不斷擴展,但“十里洋場”之名卻一直沿用之今。 |

|

|

|

|

|

(二)煙館

上海開埠后,鴉片走私迅速發展。到了咸豐七年(1857年)時輸入上海的鴉片已達22981箱,價值1340萬銀元,超過前20年中國鴉片輸入的總和。到了20世紀70年代,上海鴉片進口量占到全國71%,成為世界上最大的鴉片進口口岸和消費口岸。

當時,上海英、美、法三租界當局向中國煙館頒發許可證,并征收稅款,并以此成為租界的主要財源。在租界的縱容下,鴉片成為合法的交易,甚至連報刊也公開刊登其行情。洋行在黃浦江邊建造了鴉片船專用碼頭和倉庫,并通過漕幫(青幫)轉運到各地。

上海的鴉片生意,初多由潮州人所經營,以鄭、郭、陳三家族勢力為最大(最著名的是“鄭洽記”和“郭鴻泰”),后來又有了青幫的參與,例如上海灘最出名的“三大亨”黃金榮、杜月笙、張嘯林等亦合組有“三鑫公司”,一度壟斷了法租界的鴉片交易。從清末到民國,雖然政府和各社會團體一直都強調禁煙,但在租界和幫會的庇護下始終屢禁不絕。

上海的煙館,在道光十一年(1831年)時僅縣城就有1700余家,后多移向租界繁華地區,在南京路、福州路、九江路、寶善路、正豐街、棋盤街一帶鱗次櫛比。因生意興隆,到19世紀60年代以后,甚至各種商店也都兼營煙業,其中:茶館兼煙館,出名的有四馬路四海升平樓、青蓮閣等;酒樓兼煙館,出名的有南京路最樂居、易安、同安、同芳居等;書場兼煙館,出名的有四馬路小廣寒、華眾會、皆宜樓等;連張園、愚園等公眾性園林,也都設有煙榻。

至1943年時,上海全市仍有公開煙館235家,吸毒者超過十萬人。解放后,上海市政府嚴禁毒品,取締煙館,對毒販采取嚴厲措施,強制吸食鴉片者戒絕。至1952年,除個別著名人士外,全市10萬余名吸毒者已基本解除毒癮,普通煙館全部關閉。

(三)書寓

書寓闈,即書寓,乃青樓之一種。上海的青樓,主要集中于四馬路(今福州路)。相傳太平軍據東吳之地,禁娼,寧、蘇、揚等地之妓女奔滬,入租界,分布于四馬路中段,以路北的會樂里和路南的同慶里為中心,東起中和里,西至大興里,北起三馬路公陽里,南至五馬路慶云里,形成亮麗之艷色,達百年之久。近代之政要軍閥,文人墨客,才子佳人,無不在此流連忘返,紅袖添香,實乃聞名遐邇之“溫柔鄉”。

過去上海的青樓,也大有等級之分,主要依次分為書寓、長三堂子、幺二堂子、花煙間、廣東堂子、咸肉莊、向導社、相公堂子以及日本、朝鮮堂子等。

書寓,乃近代上海最高檔次之青樓,其門首亦多標示“某某書寓”。書寓妓女稱詞史,又統稱先生,通常“賣藝不賣身”,為客人彈唱、獻藝、陪酒,不示色相。初集中于上海老城廂,操業者多為常熟、蘇州籍女性,吳儂軟語,美貌才藝兼備。至19世紀70年代后,不少書寓移至租界,留宿嫖客成為常例。至清末民初,傳統的書寓已名存實亡,逐步被長三堂子所取代,故長三堂子亦有稱“長三書寓”也!