匯 豐 銀 行 在 天 津

鎮海 · 蔡小軍

天津是北京的門戶,也是華北的重要商埠。自1860年成為通商口岸以來,各國列強紛紛在此設立租界,成為北方開放前沿和近代洋務運動基地。天津的崛起,很快就成為中國的第二大商業城市和北方最大的貿易與金融中心。

匯豐銀行設立天津分行的目的之一,是為了“接近清帝國的首都”,因為北京還不是開放口岸,不允許外國人居住和經商(后在天津分行的努力下,匯豐銀行于1885年成立北京分行)。當時的匯豐銀行已經與清政府發生借款關系,它希望能夠直接與帝國的中央政府及官員經常保持接觸,希望參與清政府的借款,以及貸款給中國的鐵路和工業建設項目,以獲取豐厚利潤。

|

1881年,天津分行正式開業,行址初設天津海關對面,后隨業務拓展,至1923年在英租界中街購得高林洋行地皮一塊,重建行樓,耗資過百萬。1925年新樓建成,并對外營業。

匯豐進入天津,主要得益于它的股東沙遜洋行。沙遜洋行早已創建了以天津為中心的華北洋貨推銷網和土貨收購網,甚至更成為某些進出口貿易方面的壟斷者,在當地極富勢力。天津匯豐銀行在沙遜洋行的幫助下,很快站穩了腳跟。 |

|

天津匯豐銀行大樓 |

其次有一位很重要的人物,也為天津匯豐銀行立下了汗馬功勞,那就是天津分行的第一任買辦吳懋鼎。吳懋鼎是安徽人,與李鴻章是同鄉,在李鴻章的保薦下,已獲得直隸候補道的官銜,也充當淮軍銀錢所總辦,與各級官吏都保持有良好關系。有了這樣一位人物和已經鋪設好的關系網,匯豐銀行得到了中國官場的許多情報,從而參與到更多的借款活動中。

在天津分行成立之前,匯豐提供給清政府的借款前后不過四筆,總額僅1200萬兩;但自從天津分行成立后,匯豐的借款從大清政府到北洋政府,前后數目大得驚人,從1881年至1927年的47年之間,匯豐提供的借款共有78筆,累計達到33848萬兩。這些借款,多數是以關稅和鹽稅所擔保,于是這兩大中央稅款的存管權,也落入匯豐之手。

天津分行的另一大業務是存款,起初并不理想。在光緒三十年(1904年)間,慶親王奕劻遭御史蔣式瑆彈劾,舉報其私存在匯豐銀行款項有120萬兩,慈禧太后令都御史清銳、軍機大臣鹿傳霖前往徹查,匯豐銀行以“往來帳目,不以示人”為由,拒絕查賬,并否認與奕劻有來往。此事一出,為匯豐銀行做了一次大廣告,從此很多人都將匯豐視作藏匿贓款的安全可靠之所,有的甚至連低微利息都不要,反而寧愿給保管費。從清朝政府的王公貴族、達官顯要,到北洋政府的官僚、軍閥,莫不把自己剝削、搜刮、貪污、中飽所得,競相存入匯豐銀行,托庇洋人保管,甚至蔚然成風。天津匯豐銀行的存款數目已無從查考,但有幾個爭端,或可說明很多問題:

其一,天津匯豐銀行成立后,李鴻章曾存有巨款。至李鴻章去世后,買辦吳懋鼎將其存款150萬兩提出交給其長子李經方,但其子則謂存款不止此數,發生糾紛。

其二,北洋政府賄選總統曹錕,將橫征暴斂所得多交由其弟曹銳經營,并存入天津匯豐銀行,為求穩妥,言明全憑曹銳親筆簽署支付。1924年馮玉祥北京政變,曹錕被囚,曹銳自殺。后來曹錕被釋提款,該行以無曹銳親筆簽署給予拒絕,幾經交涉,毫無結果。

從中可知,匯豐銀行在存款方面所吞沒的錢,也是不計其數。

此外,天津匯豐銀行還壟斷了天津外匯市場,全部外匯交易均以該行每天公布的兌換比率牌價為準。

匯豐銀行亦發行有天津地名券,但為數甚微,其鈔票實物一般多為樣本券,而流通票存世極為稀少。

1927年,南京國民政府成立,國家政權重心南移。匯豐銀行天津分行的地位也因此迅速下滑,其業務也隨之一落千丈。1941年底太平洋戰爭爆發,天津分行被日軍查封停業,次年偽中國聯合準備銀行占用其行址營業。1945年抗戰勝利,天津分行復業。1949年初,天津解放,天津分行停業清理而告結束。

鈔 票 憶 鄉 情

江南 · 聽雨軒

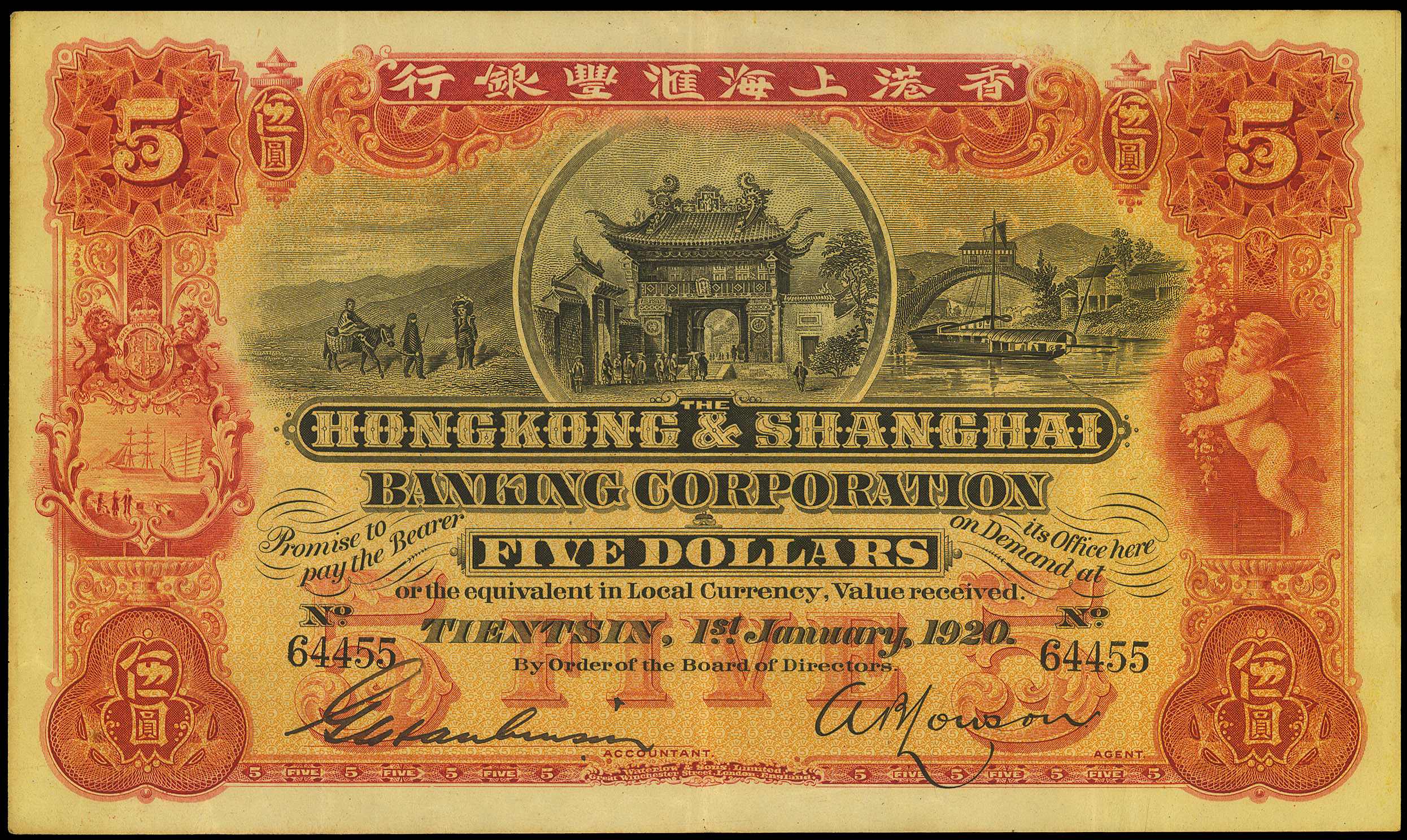

香港集趣堂所珍藏的這枚“香港上海匯豐銀行1920年天津地名伍圓券”,原本乃是筆者所舊藏。余向來對洋商客鈔涉獵甚少,珍視此鈔的緣故,只是其上的一處風景而已。如圖所示的這個古建筑,乃是筆者家鄉的“鎮海孔廟”。

|

鎮海,乃是浙東門戶、文化鄉邦。自明、清兩代以來,便一直深受浙東學派王陽明、黃宗羲等儒學大師的思想影響,推崇“知行合一”和“公天下”的學術主張,文風淳樸,鄉學嚴謹,故近代以來人才輩出,地靈人杰。鎮海孔廟,位于今城關鼓樓東路鎮海中學內。其始建于北宋雍熙二年(985年),原名“先圣殿”,后至南宋建炎四年(1130年)毀于兵燹。慶元六年(1195年)縣令韓永德在原址重修,更名“大成殿”,嗣后又配建大成門、明倫堂、杏壇、泮池等,始統稱孔廟。明萬歷二十五年(1597年)遭毀,縣令丁鴻陽又倡導重建,嗣后又數經修葺。 |

|

1843年英國人筆下的鎮海孔廟 |

清鴉片戰爭和中法戰爭在鎮海口之役期間,守土將領常集于大成殿商議軍務大計。尤其在道光二十一年(1841年)8月英軍進犯我東南沿海,9月20日英艦30余艘集結象山、定海、鎮海洋面。時任督辦浙江軍務的欽差大臣、兩江總督裕謙急率官兵星夜赴鎮海,10月10日裕謙親自上城門擂鼓督戰,鼓舞士氣,然終因防御力薄,在總兵謝朝恩戰死、提督余步云逃跑,金雞、招寶兩山丟失、鎮海城破的情況下,裕謙自感大勢已去,乃下城囑副將把欽差大臣印信送往巡撫劉韻柯處,將預立遺囑交親兵送家屬后,淡然謁拜文廟,投泮池而自盡殉國。

光緒二十二年(1896年),邑人盛炳緯等集資大修,又浚殿前泮池,繚以石砌,跨三橋曰“泮水橋”,時鎮海縣學亦設于內,故鄉人又稱文廟。1911年,盛等再集資興建鎮海縣中學堂于殿東側,規模頗宏,后又毀于戰火。1945年抗戰勝利,鎮海縣中于次年初遷回縣城,因原校舍已毀,乃復學于孔廟。“文革”期間,孔廟又慘遭破壞,且一度被改作工廠車間。至1989年雖經大修,但早已面目全非了。

鎮海孔廟之規模如何,或可參見在民國時期的《鎮海縣志》,書中載到:“大成殿五楹,翼左右各一楹。南向殿門中六扉,兩旁各四扉,翼前后各設門二扉,后可達明倫堂。殿左右均有趨廊可達兩廡,殿下東西分列兩廡,各十間一弄。殿前為庭,庭廣如殿,長如廡,中甃石為露臺,庭盡為門三,門各二扉,額曰大成門。門東為名宦祠三間,又東一間為弄,三間為更衣廳,門西三間為鄉賢祠,又西為弄一間,為更衣廳三間。距門前丈余為泮池,繚以石砌,跨以石橋三,中左右各筑石路曰甬道。池西為杏壇,池東北為門,一座二扉,東向行香由此出入。池南為欞星門,以石為柱楣,三座六扉,門前直出,護以石欄,門內外隙地多栽柏,東西圍以墻,墻之南與石欄相近處,各建臺門一座二扉,額其東曰“德配天地”,西曰“道冠古今”。又墻址面南處,立下馬牌二,欄外為石路,路之東南隅為文筆峰,路西建石坊,一曰“起風”,東如之曰“騰蛟”。路南為硯池,屏石四周。又南為照墻,上書“宮墻萬仞”四字,墻外為濠河。殿后為明倫堂三間,翼左二間,右一間,前為庭,庭東北為夾道,可達東廡,與東廡相接處,有門一間,額曰“禮門東向”。門北首齋舍九楹,門外循墻而南,有甬路一條,舊稱柳巷。路盡為門一間,額曰“鎮海縣學”,即學門也。”可惜這個記載中的壯觀場面,早已是東山不復、一去不返矣!

匯豐銀行紙幣上的“鎮海孔廟”, 其圖案乃取自1843年英國倫敦出版的大型銅版畫冊《China, The Scenery, Architecture, and Social Habits of That Ancient Empire》(中國:那個古代帝國的風景、建筑和社會風俗)一書,畫的原名是“First Entrance Gate to the Temple of Confucuis, Ching-hai”(可譯為“鎮海·孔夫子廟入口的第一個大門”)。這幅畫是英國畫家托馬斯·阿羅姆(Thomas Allom)根據當時來訪者的素描稿,而再重新加以描繪的。揣測素描畫的第一作者,無非就是十九世紀初到訪過鎮海的耶穌會傳教士、馬戛爾尼使團成員,或是英國阿美士德號調查船成員,以及在鴉片戰爭時占領寧波和舟山的英國軍隊成員。

此枚匯豐銀行1920年天津地名伍圓券,余乃二十年前得于津門一前輩處,后因集趣堂老友數年來屢加情商,無奈之下只得慨然以之成全。今日復見此物,睹鈔憶舊,故酒后涂鴉,不忘鄉情,兼記鈔誼,附筆為之感念!

|

|