傣族土司刀安仁之傳略

鎮海·蔡小軍

刀安仁(1872-1913年),又名郗安仁,字沛生,傣族,云南干崖(今盈江一帶)宣撫司第二十四代土司。少年之時,便已得到當地名師的良好教育。期間,緬甸國王嫡長孫莽達拉疆括因緬甸被英國殖民軍占領,一度避難刀家,交談接觸之中讓刀安仁感觸很深,從而樹立了強烈的愛國情操。1891年,年僅19歲的刀安仁承襲土司職,成為干崖第24任宣撫使。也在這一年,英國為擴大緬甸殖民統治,入侵盈江鐵壁關,于是刀安仁征調四五百名土司兵到鐵壁關附近的大青樹安營扎寨,采用各種戰術痛擊英軍,保家衛國。1893年英國殖民者以勘界為由,偷偷把漢龍關的界碑移到我國境內,企圖以“合法手段”達到侵占我領土之目的。刀安仁隨其父刀盈廷不辭艱辛,奔走三百多里,最終確認漢龍關在猛卯正南的位置,為1894年中英續訂滇緬條款提供了強有力的證據。1898年,英軍大舉入侵我國鐵壁關、虎據關等地區,刀安仁依托大青樹營盤,率領各族青年持續了八年之久的抗英斗爭,并給侵略者以沉痛打擊。

而后,在中英進行的滇緬邊界會勘中,由于清廷腐敗、官員昏庸,在英國殖民者的利誘威脅下,清政府將屬于我國領土的鐵壁、虎據、天馬、漢龍四關大片國土拱手相讓,也使得當地各族群眾浴血奮戰八年的成果毀于一旦。刀安仁氏悲憤至今,仰天長嘆“小民尚知守土,朝廷卻忍辱求榮,如斯沉淪,國將不國!”

1905年,刀安仁先后到印度、緬甸考察學習。在緬甸期間,一度結識革命黨人,從而也接受了推翻封建帝制的革命思想。后經革命黨人秦力山氏推薦,遂東渡日本留學。在歷經5月后抵達東京,并找到孫中山和黃興,要求加入同盟會。1906年5月31日,經呂志伊介紹、孫中山主盟,正式吸收刀安仁和刀安文兄弟加入同盟會。

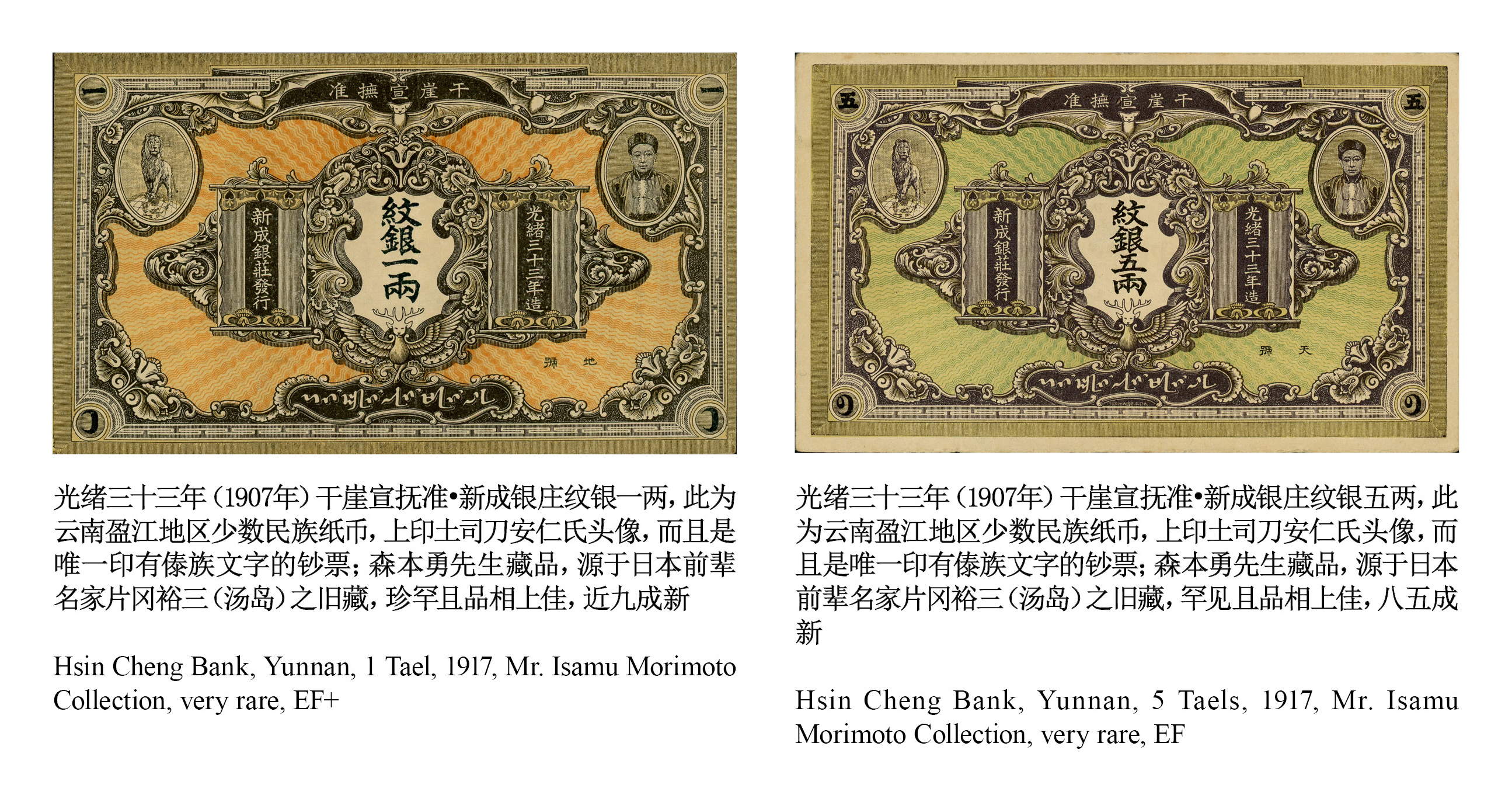

在日本留學期間,刀安仁除入東京法政大學速成法政科學習外,又與吳玉章、居正、胡漢民、李根源、宋教仁等革命黨人交往甚多。后按孫中山的《革命方略》思想,提出回干崖籌辦武裝起義計劃,深獲回應。當時,他通知家族籌集7萬多銀元,除購買武器及回國費用之外,余款均捐給了同盟會作為革命經費。此種“新成銀莊”的紙幣,也正是當時在日本所印制。

1908年,刀安仁回到干崖,一邊大力舉辦實業,一邊開始組織反清斗爭。同年5月,同盟會建立干崖支部,繼后又發動永昌起義,旋因泄密而遭失敗。1910年初,刀安仁再次東渡日本,經孫中山教誨和面授機宜,于6月再回干崖組織起義,并與滇西革命黨人張文光、劉輔國等共商大計。農歷九月初六日,刀安仁帶領的傣、景頗、阿昌、僳僳、德昂、漢等各族人民組成的滇西國民軍共計9個營800多人,晝夜兼程趕到騰越,打響了云南辛亥革命的第一槍,滇西越騰武裝起義按照原計劃獲得一舉成功,隨后成立了滇西國民軍都督府,公推刀安仁、張文光為都督。接著,刀安仁傾其家產,籌措大量軍費,支援起義軍向縱深發展。

1912年,刀安仁受孫中山之邀來到南京。不久南京臨時政府取消,袁世凱竊取了革命成果。云南都督府中的軍閥以莫須有的罪名誣陷迫害刀安仁,將他逮捕入獄,使他身心受到嚴重摧殘。后經孫中山、黃興等大力營救,迫于形勢,袁世凱不得不釋放了囚禁一年多的刀安仁。

1913年3月,刀安仁因身心憔悴而病逝于北京,年僅41歲。北洋政府追授其上將軍銜,并在京舉行了隆重的追悼會,由孫中山親致挽聯“中華精英,邊塞偉男”,高度贊揚他為民主革命作出的重要貢獻。其靈柩后由刀安文護送回干崖,葬于新城之鳳凰山麓。