蘇 南 新 四 軍 抗 幣 珍 品

——記惠農(nóng)銀行幣

鎮(zhèn)海·蔡小軍

1938年夏,陳毅、粟裕等先后率領(lǐng)新四軍第一、二支隊和先遣隊挺進(jìn)蘇南茅山地區(qū),開展游擊戰(zhàn)爭,至年底創(chuàng)建了以茅山為中心的蘇南抗日根據(jù)地。隨后又分兵東進(jìn)、北上,發(fā)展淞滬和蘇中地區(qū),至1939年12月成立中共蘇皖區(qū)委員會。

1941年皖南事變后,蘇南地區(qū)的抗日武裝整編為新四軍第6師,譚震林任師長兼政治委員。4月,中共蘇皖區(qū)委和路東特委合并,成立中共江南行政委員會,譚震林兼任書記,何克希任主任。同時,成立江南行政委員會財經(jīng)辦事處,主任李建模,下設(shè)金融科負(fù)責(zé)金融工作及對敵貨幣斗爭。

1942年春,江南行政委員會財經(jīng)辦事處開始籌建惠農(nóng)銀行,這是新四軍在蘇南地區(qū)創(chuàng)建的第一家銀行。5月,惠農(nóng)銀行在丹陽延陵鎮(zhèn)成立,李建模兼任行長,孔朗任副行長,下設(shè)辦事處和兌換所。同時,通過地下黨關(guān)系,請上海一位姓李的技術(shù)員設(shè)計壹元惠農(nóng)幣票版,并進(jìn)行微縮和制版。

惠農(nóng)銀行成立后,先發(fā)行伍角、壹圓2種流通券,準(zhǔn)與法幣等值流通。后來,又發(fā)行壹圓、伍圓、拾圓3種紙幣,據(jù)說共發(fā)行15萬元,規(guī)定每1元兌換法幣5元。這些紙幣一度流通于茅山東部和金壇、溧陽、溧水、江寧、句容、丹陽、丹徒、武進(jìn)等地。

1943年在“反清鄉(xiāng)”、“反掃蕩”開始時,中共蘇皖邊區(qū)黨委于5月6日作出《關(guān)于五、六兩個月財經(jīng)工作的緊急決定》,其中規(guī)定:“惠農(nóng)幣由財經(jīng)機(jī)關(guān)定期收回,至于一元、五角惠農(nóng)流通券則仍然保持流通,但不得公開宣布。惠農(nóng)銀行不取消,名義仍保留。”至10月,斗爭形勢緊張,區(qū)黨委決定精簡惠農(nóng)銀行機(jī)構(gòu),收回所發(fā)鈔券,不久即全部收回。

關(guān)于惠農(nóng)銀行的紙幣,若從實(shí)物角度研究,亦可分為兩類:

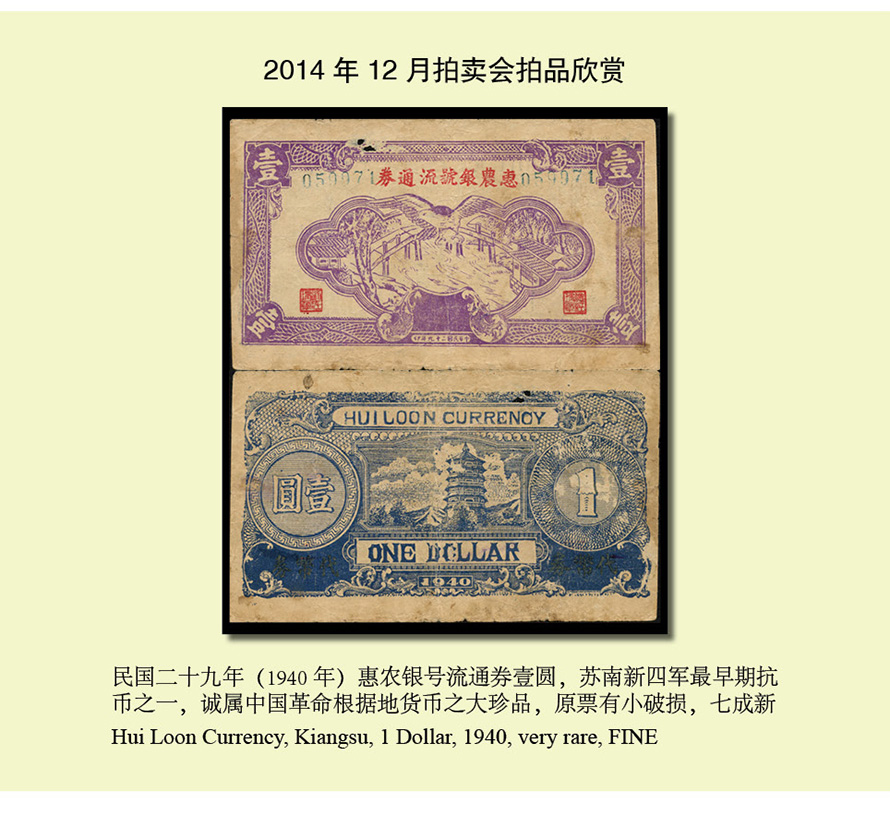

一是先期發(fā)行的流通券,全稱為“惠農(nóng)銀號流通券”,分伍角和壹圓2種面額。初期的流通券對外使用銀號名義,而且將鈔票的年份也印成1940年版,其目的是為了混淆視聽,便于隱蔽斗爭。其中伍角券迄今未見實(shí)物,壹圓券除本次拍賣的這枚外,筆者之前僅見過2枚,其中最早發(fā)現(xiàn)的第1枚原為著名貨幣學(xué)家彭信威先生舊藏,后歸于許廷先前輩,至許氏病故后,其家人將藏品交付北京嘉德2003年7月春季錢幣拍賣會中,此鈔昔年即以11000元人民幣高價成交,據(jù)聞乃由上海某知名革命根據(jù)地貨幣收藏家慧眼收入典藏。

二是第二版發(fā)行的“惠農(nóng)銀行”紙幣,分壹圓、伍圓、拾圓3種面額,其中:壹圓券乃利用原“惠農(nóng)銀號流通券”改造加蓋發(fā)行,圖片僅見于江蘇省錢幣學(xué)會發(fā)行的《江蘇錢幣》雜志中;伍圓和拾圓券為1942年版,目前所知各僅有1枚,為中國錢幣博物館藏品,1993年曾有專文發(fā)表于《中國錢幣》雜志中。

在新四軍各區(qū)發(fā)行的抗幣中,惠農(nóng)銀行的紙幣存世最為罕見,其因在于流通時間短暫,加之回收十分徹底。