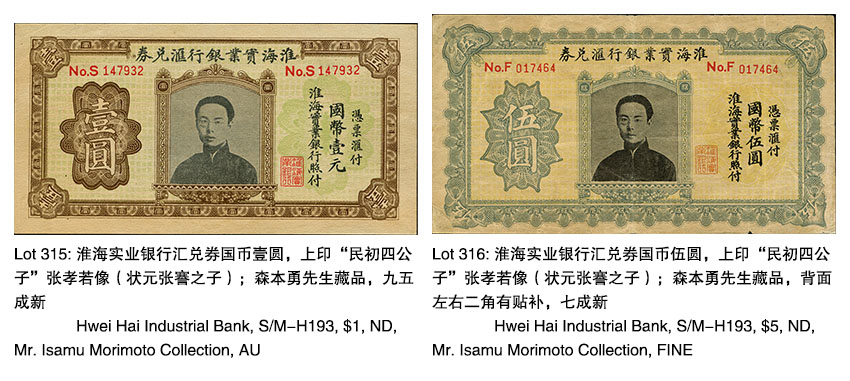

漫 談 民 初 四 公子

(鎮海)蔡小軍

自戰國時代有(魏國)信陵君、(楚國)春申君、(趙國)平原君、(齊國)孟嘗君“四大公子”以來,歷朝歷代都喜歡將當時風流倜儻、冠絕一時的貴胄子弟,合而譽為幾大公子。但公子與才子之間,還是有所差異,公子是在才子的基礎上,再增加了出身門第的要求,繼而成為貴族豪門中杰出人才之專用稱謂。

到了民國初年,京、津、滬上層社會曾把當時頗具傳奇色彩的四位豪門子弟,譽為“民國四公子”,他們分別是袁世凱之子袁克文(寒云)、末代皇帝溥儀之族兄溥侗、張謇之子張孝若、張鎮芳之子張伯駒。這四位公子,絕無衙內般的張揚和跋扈,反而盡得文采風流之古風,甚至頗得社會與時人之贊賞。

袁克文(1889-1931年),字豹岑,號寒云,乃大總統袁世凱次子。自幼熟讀四書五經,詩詞歌賦無一不精、琴棋書畫俱是行家。后因反對袁世凱稱帝,生活放浪不羈,乃觸怒其父,逃往上海,又為避長兄克定之謀害,居然加入青幫,在上海、天津等地開設香堂廣收門徒。其一生揮金如土,時常窮困潦倒,卻從不求助于政壇過客,僅靠清俊超逸之書法,公開登報賣字,居然求者盈門。臨終之時,窮至無力辦喪,但全天津的青幫、妓女、和尚、道士、尼姑、喇嘛等均趕來送葬,萬人空巷,轟動一時。

愛新覺羅·溥侗(1877-1952年),字后齋,號紅豆館主,清宗室子弟,世襲鎮國將軍。自幼在上書房按部就班讀習經史,學作詩文,鉆研琴、棋、書、畫,收藏金石、碑帖,精于治印,酷愛劇藝。對于昆、京藝術,生、旦、凈、末、丑兼工,并對戲劇音樂如笛、二胡、弦子、琵琶等無所不通,成為京劇第一大名票,世人尊稱“侗五爺”。

張孝若(1898-1935年),其父張謇乃晚清狀元,自幼家學淵源,少年即由當地名士悉心調教國學,后入讀青島東方大學、上海震旦學院。20歲留學美國哥倫比亞大學,獲學士學位。歸國后襄助其父辦理各項實業,先后任大生紗廠董事長、大達輪船公司總經理、淮南鹽墾公司常務董事長、淮海實業銀行總經理等職。1922年,黎元洪任命其為考察各國(美國、英國、法國、德國、荷蘭、比利時、意大利、瑞士、日本)實業專使,周游歐美。1926年張謇去世后,回鄉主持其父各項實業,并任南通師范學校校長。1935年10月17日突遭仆人暗殺,慘死于上海寓所。

張伯駒(1898-1982年),乃袁克文之表弟,自幼天性聰慧,7歲入私塾,9歲能寫詩,享有“神童”之譽。初入軍界,后投身金融界,任鹽業銀行董事、總稽核。一生醉心于書畫鑒藏、詩詞、戲曲和書法,經他手蓄藏的中國歷代頂級書畫名跡(例如中國傳世最古墨跡西晉陸機《平復帖》、傳世最古畫跡隋展子虔《游春圖》、唐代大詩人李白的唯一真跡《上陽臺帖》等)見諸其著作《叢碧書畫錄》者便有118件之多,被稱為“天下第一藏”,后悉數捐獻給國家。

至民國十年后,“四公子”則易名為段祺瑞之子段宏業(以圍棋而著稱)、孫中山之子孫科、張作霖之子張學良、盧永祥之子盧筱嘉(以共舞臺事件,綁架上海大亨黃金榮而名震一時)。然這四位新貴(若稱“衙內”,恐更合適),實乃仰仗其父之聲威,僅以風流荒唐而招搖于世。若與前者相比,簡直就是云泥之別,又豈可同日而語哉!