中 國 第 一 家 民 營 銀 行

——上海信成銀行之史話

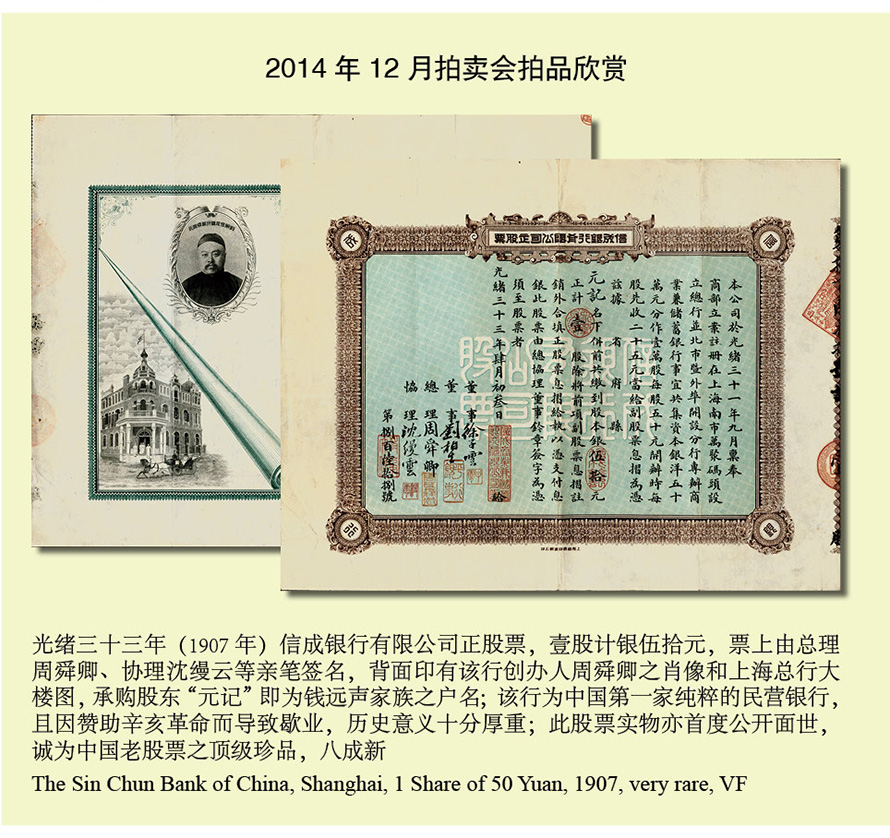

鎮海·蔡小軍

信成銀行,又稱華商上海信成銀行,這是中國第一家民營銀行,也是中國第一家儲蓄銀行,它在清代銀行業中屬于成立較早、經營成功、且最具代表性的著名商業銀行。

光緒三十一年(1905年),無錫巨商周舜卿和上海商人沈縵云共同倡議開辦儲蓄銀行,至九月稟奉商部立案注冊;復經招股籌備,至光緒三十二年(1906年)四月初五日北市分行(今上海北蘇州路176號)先行開業,同年七月位于南市自建的三層樓洋式行屋竣工,遂將總行搬入,并于七月二十二日開業。

該行資本總額定為銀洋50萬元,分作1萬股,每股50元,其中周舜卿作為創始人認股40%,其余大股東主要有無錫官紳唐寶潮(慕潮)、沈縵云和商部官員王大貞、王熙農(均福建籍)等;至光緒三十四年(1908年)又招新股50萬元。宣統三年(1911年)擬再增資100萬元,因時值辛亥革命、人心惶惶,只招得10余萬元,前后實收總資本共為110余萬元。總經理周舜卿,協理沈縵云并負責主持日常行務,另公推周舜卿、沈縵云、王一亭(清末買辦,著名畫家,曾大力資助辛亥革命)、孫鶴卿(無錫巨商,曾任無錫商會會長,創辦有耀明電燈公司等)、顧馨一(上海雜糧業巨商,曾任上海縣商會會長、上海總商會會董等)、劉柏生(上海著名富商,后在橡皮股票風潮中投機失敗而破產)、林虎侯(無錫商賈)、徐子云等11人為董事。

總行設在上海南市大東門萬聚碼頭,下轄上海北市、無錫、南京、天津、北京五分行,分別由顧達三、蔡緘三、周少芝、陳溢慶、唐浩鎮出任經理,另在蘇州、鎮江設代理處。其業務初以存款、貸款、貼現、匯兌和發行鈔票五項為主,至光緒三十四年(1908年)正月十六日度支部頒行《儲蓄銀行則例》后,更是注重吸收小額儲蓄業務。

在該行訂立的《上海信成儲蓄銀行存款章程》中,曾明確規定:“本銀行兼辦之儲蓄銀行,系為方便小本經紀及凡農工商食力之夫積存零星款項而設”,奉行“存款不拘多少,無論何人凡有銀洋滿一元以上,不論多寡,不論士農工商,男女老少,均可存儲生息,確實可靠,永保無虞”之原則。這一舉措,改變了當時銀行不收零星小款的現狀,也開創了華商銀行一元小額存款的先河,以致后來的銀行業都紛紛仿效。該行自開業以來業務興旺,僅上海一埠存款額即曾高達700余萬元。

因周舜卿早年即以攜巨資結識慶親王奕劻,并與其子商部尚書載振結為金蘭,光緒三十一年(1905年)清政府派載振赴日考察憲政時,周即以商部三等顧問特賞二品頂戴的頭銜隨同出訪。在這層關系的庇護下,信成銀行享有發行紙幣的特權。該行曾發行有兩版銀元票、一版銀兩票,其中:

第一版銀元票發行于光緒三十三年,委托日本印制,分壹圓、伍圓、拾圓三種面額及上海、北京、天津三種地名券,票上均印有行樓和“大清國商部尚書固山貝子銜鎮國將軍”載振之肖像,藉以廣造聲勢。

第二版銀元票發行于光緒三十四年,由上海商務印書館代印,已見壹圓、伍圓二種面額,以雙龍銀幣為主圖,上印無錫地名,亦加蓋南京地名。

銀兩票為北京分行之專用,亦發行于光緒三十四年,實物見有貳兩、肆兩、壹百兩等。

1911年10月辛亥革命爆發,不久上海光復,信成總行協理沈縵云(同盟會會員)出任滬軍都督府財政長。該行全力輸納革命,甚至“擬將上海信成銀行發行的鈔票,由軍政府擔保,支發軍餉及其他用途”來作為軍用鈔票行使,但因票上印有滿人王族肖像,引起民眾責難,而未付諸實施。至于北京分行,先出現紙幣擠兌風潮,隨后慶親王一次就向信成提取存款100萬兩白銀,導致即行停業。

民國成立后,信成銀行因為革命墊款數十萬元無法收回,以致資金短缺、調度失靈,上海總行不得不宣告停業。不久,沈縵云又參加“二次革命”,被袁世凱通緝,后又在大連遭毒害。至1913年秋,各地分行均已停業,總行亦宣告清理,由當時經理楊次梁氏負責清理工作,將原發鈔券均按票面十足收回,而各種存款于1914年分期分批給息償還,一應全責。

周舜卿(1852-1923年),名廷弼,晚號耐叟,無錫人。11歲入私塾,16歲到上海利昌鐵號當學徒,后結識英商大明洋行大班帥初,入洋行任跑街、翻譯。1878年,帥初以5000兩資本在滬開設升昌五金煤鐵號,交由其打理,因周氏經營注重信用,不數年即業務發達,陸續在牛莊、漢口、鎮江、常州、無錫、蘇州及日本長崎開設7家分號,主要為怡和洋行代銷鋼鐵器材等,一度被譽為“煤鐵大王”。后帥初回英病故,其子按遺囑來滬料理遺產,除提取升昌盈余3萬兩白銀外,其余資財悉數贈予周氏。1892年后,在無錫廣為投資繅絲業,在當地民眾稱為“繅絲大王”。1903年攜巨資結識慶親王奕劻,捐得候補道官銜,并與其子商部尚書載振結為金蘭;1905年清政府派載振赴日考察憲政時,周即以商部三等顧問特賞二品頂戴的頭銜隨同出訪;1906年在上海首創中國第一家私營的信成銀行,任總經理;1909年被清廷指派為資政院議員,后以熟悉洋務被派任查辦交涉事宜大臣。民國后,信成銀行雖倒閉,但其經營的工廠卻更加發展。其一生注重積善行德,服務桑梓,1921年捐巨款賑濟河北、湖南災民,曾獲北洋政府頒發的匾額和嘉禾勛章。1923年在家鄉病逝,終年71歲。