抗 戰(zhàn) 時 代 最 珍 貴 的 歷 史 影 像

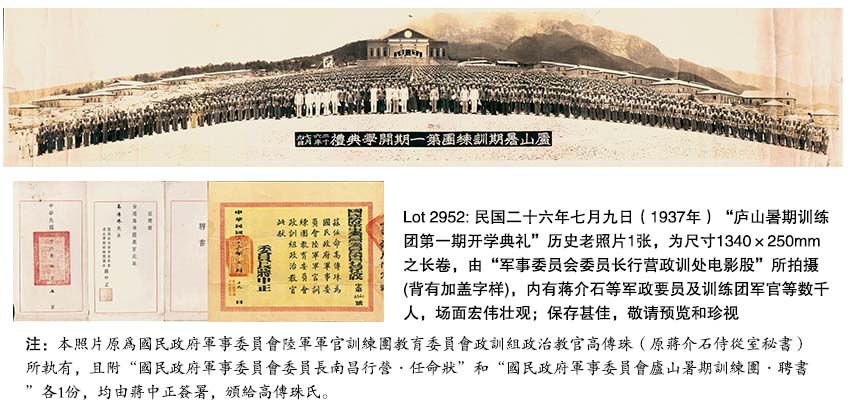

江南聽雨軒按:此幅照片長卷莊嚴肅穆,真實、清晰的記錄了1937年廬山暑期訓練團第一期開學典禮的歷史影像,凝聚著中國軍人保家衛(wèi)國、同仇敵愾的決心,以及抗戰(zhàn)必勝、建國必成的崇高信念。站在最前排的是蔣介石、戴季陶、吳稚暉、陳誠、馮玉祥、白崇禧、黃紹竑、孫連仲等軍政要員,在他們的身后還有密密麻麻的數(shù)千位訓練團軍官(皆為國民黨團長以上的人物),這些人都是中華的國本、民族的脊梁,很快各赴前線戰(zhàn)場,守土盡責、為國盡忠,還有更多的人在八年抗戰(zhàn)中義無反顧的為國家拋頭顱、灑熱血。這是抗日戰(zhàn)爭中最具歷史價值的珍貴影像,也見證了一個苦難時代的民族意志和堅定決心。

廬山軍官訓練團之歷史背景

1933年,蔣介石在廬山舉辦“廬山軍官訓練團”,開創(chuàng)了國民黨舉辦大型軍事訓練的先河。從1933年至1937年抗戰(zhàn)爆發(fā),廬山成了國民黨練軍興學的“圣地”。

廬山軍訓團提出七分政治、三分軍事的方針,成立目的起初是對付紅軍,但后期目標轉(zhuǎn)向抗日,1934年舉辦的廬山軍訓團,蔣介石已較少提及中共,其主要目的在:對軍官進行民族精神的灌輸和對日戰(zhàn)爭戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的研討,強調(diào)士兵抗戰(zhàn)的精神鍛煉。

軍訓團培養(yǎng)了數(shù)以萬計的軍事骨干,據(jù)統(tǒng)計,廬山各類軍訓團至抗戰(zhàn)為止,共訓練各級軍官2.5萬人。

1934年,蔣介石要求“養(yǎng)成士兵獨自作戰(zhàn)之精神與能力,以及養(yǎng)成敵愾心,即使其官長死傷時,其士兵亦能獨自應(yīng)戰(zhàn)。”陳誠也在1936年廬山訓練時說:“如果說日本容易打,固屬欺人之談,但如果說完全不能打,那也是我們絕對不能相信的事。”

根據(jù)《中華民國重要史料初編》中顯示,此時蔣介石手訂的訓練任務(wù)是:“喚醒中華民國之國魂,繼承中華民族之道統(tǒng)……訓練官兵,統(tǒng)御所部,奠定我軍人救國保種千古不磨之事業(yè)。”這期間,蔣介石在廬山發(fā)表數(shù)十篇對日秘密演講,要求學員時刻準備作戰(zhàn),強調(diào):“我們對外作戰(zhàn)……從此時此地起,隨時隨地要戰(zhàn)勝敵人,無時無地不是在和敵人作戰(zhàn)。”當然,這一切都是在秘密狀態(tài)下進行的。1936年至1937年,紅軍已大轉(zhuǎn)移,國共開始秘密和談,國民黨地方派也鑒于民族危機,大體弭兵言和,舉辦廬山軍訓團的直接目的已相當明顯,即為培養(yǎng)抗日干部而作準備。

至1937年7月廬山訓練時,每天都有師長、軍長級學員在蔣介石和陳誠的一番鼓勵鞭策后,于軍樂聲中開赴戰(zhàn)場,氣勢雄壯,感人至深。軍訓團培養(yǎng)了大批國家棟梁,在抗戰(zhàn)中為國捐軀的不計其數(shù)。

1937年的廬山軍官訓練團共舉辦過兩期,在第二期中更是有共產(chǎn)黨也加入其中,共同訓練。以下是廬山軍官訓練團1937年訓練日記:

5月27日,蔣介石抵廬山,籌劃本年暑期訓練事(也稱“第二屆廬山暑期訓練團”)。決定調(diào)集全國軍官師旅長以上人員(在“剿共”區(qū)域部隊調(diào)團長以上軍官)、各省縣黨部委員、專員、縣長、警察局長、民政科長、教育局長、中學校長等到廬山受訓。訓練團分兩期舉辦,每期約四千五百人。

6月4日,陳立夫、邵力子、潘公展等抵廬山,籌備訓練團事宜。

6月20日,湖北省政府主席黃紹竑抵廬山,奉命擔任廬山訓練總隊長。

6月21日,劉云、陳又新、李覺、郭懺等抵廬山,擔任訓練團教官。

6月22日,軍政部次長陳誠上廬山,擔任廬山暑期訓練團教育長。團長仍由蔣介石自兼。

6月27日,蔣介石赴訓練團,召集大隊長以上官長訓話,題為《建國訓練的要點和實際的目標》。

7月1日,訓練團開學。訓練在海會寺和牯嶺兩處同時舉行。全團設(shè)軍事、黨務(wù)、教育、縣政、警政、軍訓、政訓、童軍、新運九個組。

7月5日,蔣介石在牯嶺出席訓練團總理紀念周,演講《救國教育》。

7月8日,蔣介石出牯嶺,赴海會寺。同日下午,盧溝橋事變消息在牯嶺傳開。

7月9日,訓練團補行開學典禮,蔣介石出席并講話。

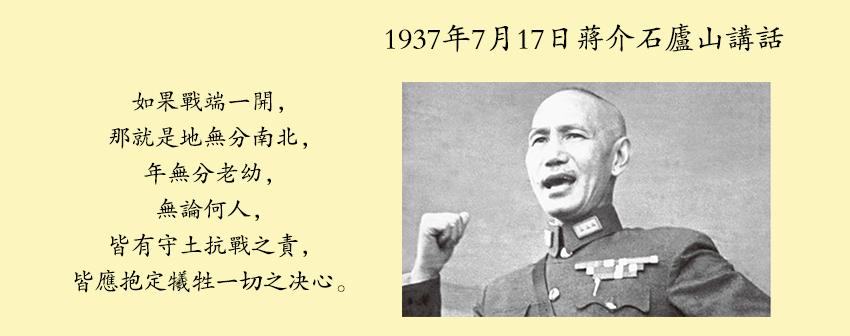

7月17日,蔣介石在廬山發(fā)表了著名的“最后關(guān)頭”演說(即《對盧溝橋事件之嚴正聲明》),此廬山演說發(fā)表后,極大的鼓勵整個中華民族,使抗戰(zhàn)精神為之一震。

7月18日,蔣介石出席訓練團第一期學員畢業(yè)典禮,并講《建國運動》。同日,參加廬山談活會的部分人員赴海會寺,出席訓練團畢業(yè)典禮。

7月20日,蔣介石下山返南京。

8月7日,蔣介石在南京致電:暑訓團(題為《本團的使命與各人的責任》),指出外患日深,敵寇侵略不止,已經(jīng)到了不能不犧牲的最后關(guān)頭,要求受訓學員“肩起非常時期衛(wèi)固御侮的責任”。同日,舉行第二期開學典禮。陳誠在會上宣讀蔣介石的來電。

8月13日,日軍進攻上海,淞滬抗戰(zhàn)爆發(fā)。訓練團奉命繼續(xù)進行訓練。

8月下旬,第二期學員畢業(yè)。各學員立即回歸原單位,投入偉大的抗日戰(zhàn)爭。

國民政府和中國國民黨在廬山訓練至此終止。

從廬山訓練的內(nèi)容來看,蔣介石關(guān)于御侮圖存幾個要訣的基本思路,在日后抗戰(zhàn)的具體實施中都大有貫徹。也可以說,廬山集訓奠定了國民黨抗戰(zhàn)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)思想的基礎(chǔ)。

對盧溝橋事件之嚴正聲明

蔣中正

中國正在外求和平,內(nèi)求統(tǒng)一的時候,突然發(fā)生了盧溝橋事變,不但我國舉國民眾悲憤不止,世界輿論也都異常震驚。此事發(fā)展結(jié)果,不僅是中國存亡的問題,而將是世界人類禍福之所系。諸位關(guān)心國難,對此事件,當然是特別關(guān)切,茲將關(guān)于此事件之幾點要義,為諸君坦白說明之。

第一,中國民族本是酷愛和平,國民政府的外交政策,向來主張對內(nèi)求自存,對外求共存。本年二月三中全會宣言,于此更有明確的宣示,近兩年來的對日外交,一秉此旨,向前努力,希望把過去各種軌外的亂態(tài),統(tǒng)統(tǒng)納入外交的正軌,去謀正當解決,這種苦心與事實,國內(nèi)大都可共見。我常覺得,我們要應(yīng)付國難,首先要認識自己國家的地位。我國是弱國,對自己國家力量要有忠實估計,國家為進行建設(shè),絕對的需要和平,過去數(shù)年中,不惜委曲忍痛,對外保持和平,即是此理。前年五全大會,本人外交報告所謂:“和平未到根本絕望時期,決不放棄和平,犧牲未到最后關(guān)頭,決不輕言犧牲”,跟著今年二月三中全會對于“最后關(guān)頭”的解釋,充分表示我們對和平的愛護。我們既是一個弱國,如果臨到最后關(guān)頭,便只有拚全民族的生命,以求國家生存;那時節(jié)再不容許我們中途妥協(xié),須知中途妥協(xié)的條件,便是整個投降、整個滅亡的條件。全國國民最要認清,所謂最后關(guān)頭的意義,最后關(guān)頭一至,我們只有犧牲到底,抗戰(zhàn)到底,唯有“犧牲到底”的決心,才能搏得最后的勝利。若是彷徨不定,妄想茍安,便會陷民族于萬劫不復之地!

第二,這次盧溝橋事件發(fā)生以后,或有人以為是偶然突發(fā)的,但一月來對付輿論,或外交上直接間接的表示,都使我們覺到事變發(fā)生的征兆。而且在事變發(fā)生的前后,還傳播著種種的新聞,說是什么要擴大塘沽協(xié)定的范圍,要擴大冀東偽組織,要驅(qū)逐第二十九軍,要逼迫宋哲元離開,諸如此類的傳聞,不勝枚舉。可想見這一次事件,并不是偶然,從這次事變的經(jīng)過,知道人家處心積慮的謀我之亟,和平已非輕易可以求得;眼前如果要求平安無事,只有讓人家軍隊無限制的出入于我國的國土,而我們本國軍隊反要忍受限制,不能在本國土地內(nèi)自由駐在,或是人家向中國軍隊開槍,而我們不能還槍。換言之,就是人為刀俎,我為魚肉!我們已快要臨到這個人世悲慘之境地。這在世界上稍有人格的民族,都無法忍受的。我們東四省失陷,已有了6年之久,繼之以塘沽協(xié)定,現(xiàn)在沖突地點已到了北平門口的盧溝橋。如果盧溝橋可以受人壓迫強占,那么我們百年故都,北方政治文化的中心與軍事重鎮(zhèn)北平,就要變成沈陽第二!今日的北平,若果變成昔日的沈陽,今日的冀察,亦將成為昔日的東四省。北平若可變成沈陽,南京又何嘗不會變成北平!所以盧溝橋事變的推演,是關(guān)系中國國家整個的問題,此事能否結(jié)束,就是最后關(guān)頭的境界。

第三,萬一真到了無可避免的最后關(guān)頭,我們當然只有犧牲,只有抗戰(zhàn)!但我們態(tài)度只是應(yīng)戰(zhàn),而不是求戰(zhàn);應(yīng)戰(zhàn),是應(yīng)付最后關(guān)頭,逼不得已的辦法。我們?nèi)珖鴩癖啬苄湃握言谡麄€的準備中,因為我們是弱國,又因為擁護和平是我們的國策,所以不可求戰(zhàn);我們固然是一個弱國,但不能不保持我們民族的生命,不能不負起祖宗先民所遺留給我們歷史上的責任,所以,到了必不得已時,我們不能不應(yīng)戰(zhàn)。至于戰(zhàn)爭既無之后,則因為我們是弱國,再沒有妥協(xié)的機會,如果放棄尺寸土地與主權(quán),便是中華民族的千古罪人!那時便只有拚全民族的生命,求我們最后的勝利。

第四,盧溝橋事件能否不擴大為中日戰(zhàn)爭,全系于日本政府的態(tài)度,和平希望絕續(xù)之關(guān)鍵,全系于日本軍隊之行動,在和平根本絕望之前一秒鐘,我們還是希望和平的,希望由和平的外交方法,求得盧事的解決。但是我們的立場有極明顯的四點:

(一)任何解決,不得侵害中國主權(quán)與領(lǐng)土之完整;

(二)冀察行政組織,不容任何不合法之改變;

(三)中央政府所派地方官吏,如冀察政務(wù)委員會委員長宋哲元等,不能任人要求撤換;

(四)第二十九軍現(xiàn)在所駐地區(qū)不受任何約束。

這四點立場,是弱國外交最低限度,如果對方猶能設(shè)身處地為東方民族作為一個遠大的打算,不想促成兩國關(guān)系達于關(guān)頭,不愿造成中日兩國世代永遠的仇恨,對于我們這最低限度的立場,應(yīng)該不致于漠視。

總之,政府對于盧溝橋事件,已確定始終一貫的方針和立場,且必以全力固守這個立場,我們希望和平,而不求茍安;準備應(yīng)戰(zhàn),而決不求戰(zhàn)。我們知道全國應(yīng)戰(zhàn)以后之局勢,就只有犧牲到底,無絲毫僥幸求免之理。如果戰(zhàn)端一開,那就是地無分南北,年無分老幼,無論何人,皆有守土抗戰(zhàn)之責,皆應(yīng)抱定犧牲一切之決心。所以政府必特別謹慎,以臨此大事,全國國民必須嚴肅沉著,準備自衛(wèi)。在此安危絕續(xù)之交,唯賴舉國一致,服從紀律,嚴守秩序。希望各位回到各地,將此意轉(zhuǎn)達于社會,俾咸能明了局勢,效忠國家,這是兄弟所懇切期望的。

蔣介石侍從室秘書高傳珠

牛新元 王炳毅

香港作家唐人的名著《金陵春夢》,寫得是蔣介石在大陸的大半生。讀過《金陵春夢》的人們,會知道書中提到過蔣介石的侍從室秘書高傳珠,但大多數(shù)讀者并不了解,高傳珠就是解放后任南京藥學院外文教授的高晶齋先生。

高傳珠,字晶齋,山東省惠民縣城東關(guān)人。解放前,他家開店鋪,有土地近20畝,家境較富裕。高傳珠聰穎勤奮,從惠民省立第四中學畢業(yè)后赴濟南讀高中,1920年考入北京大學;期間,經(jīng)路有余介紹加入國民黨,積極參加反對軍閥統(tǒng)治宣傳和聲援京滬鐵路工人大罷工等活動。

1923年春,高傳珠赴莫斯科留學,就讀于中山大學。與楊尚昆、伍修權(quán)、王明(陳紹禹)、博古(秦邦憲)以及蔣經(jīng)國、鄧文儀、賀君山等是同學。高傳珠魁梧英俊,為人正直,學習出類拔萃,不久與包括蔣經(jīng)國在內(nèi)的同學們成了比較要好的朋友。

留學回國后,高傳珠來到北京成了家,以搞翻譯和出書為生。1930年,經(jīng)何思源介紹進入國民中央政府,先任內(nèi)務(wù)部高級職員,后經(jīng)賀君山等引薦,進入蔣介石的侍從室任秘書。由于高加入國民黨較早,與蔣經(jīng)國的關(guān)系甚好,才識淵博、提筆成章、活動能力較強,因而蔣介石對高頗有好感和器重。

高傳珠先后歷任國民黨中央陸軍軍官學校教官、中國國民革命軍總司令行營秘書,1934年任國民政府軍事委員會派歐洲考察特派員、國民政府軍事委員會委員、南昌行營設(shè)計委員等高級職務(wù)。由于他是北方人,凡有北方軍政高級人物或他們的代表到南京晉見蔣介石,高傳珠均參與接待。蔣介石為了拉攏北方要員和將領(lǐng)為其效忠,凡前來晉見者均得其饋贈銀元一千到兩千不等,由高傳珠負責辦理。他奉命行事,借此結(jié)識了不少要員和將領(lǐng)。

高傳珠對我黨的方針政策和作為非常欽佩,暗地里做了許多有益于我黨的工作。1935年初,蔣介石實行“文化圍剿”,瘋狂逮捕和屠殺共產(chǎn)黨人,與高傳珠有過幾次接觸的山東同鄉(xiāng)、知名作家聶紺弩,在上海參加左聯(lián)我地下黨組織的一次秘密會議時被中統(tǒng)特務(wù)逮捕,危在旦夕,高傳珠得知后,利用職權(quán)和影響力,趕緊向侍從室主任錢士鈞打了招呼,錢士鈞抹不開面子積極通融,聶很快得到釋放,幸免一死。

1936年12月12日,“西安事變”發(fā)生后的第三天,國民政府還未得知,高傳珠奉宋美齡旨意,自南京坐火車去西安,隨身帶了不少供蔣介石在西安過50歲生日的物品和重要文件。在徐州停車時,高傳珠發(fā)現(xiàn)氣氛非常緊張,并聽到人們“扣了,扣了”的議論,經(jīng)打問,才知蔣介石在西安被張學良、楊虎城兩位將軍監(jiān)禁了。高傳珠進退兩難,只好在徐州暫住,很快接到了宋美齡召其速回的急電。

此時,國民黨內(nèi)部亂了套。親日派頭目何應(yīng)欽極力主張出重兵和飛機直搗西安,妄圖借機挑起內(nèi)戰(zhàn)。高審時度勢,堅決站在宋美齡、宋子文等人一邊,力主通過談判和平解決問題。同年12月17日,孔祥熙、陳果夫、陳立人在中山陵召集秘密會議,與會的有吳忠信、張治中、戴笠等等,高傳珠負責會議記錄。會上,戴笠建議立即派殺手處死何應(yīng)欽,因與會人員都認為不妥未被通過,只同意了戴笠提出的派軍統(tǒng)特務(wù)暗中監(jiān)視何應(yīng)欽的建議。會議責成高傳珠,緊急電告各地要員、將領(lǐng):顧全大局、不捅亂子、穩(wěn)住各地,以談判和平解決為上策。高傳珠一一通電,陳說利害,對穩(wěn)定當時局勢、避免內(nèi)戰(zhàn)起了重要作用,受到宋美齡、陳果夫等高度稱贊。“西安事變”通過我黨全權(quán)代表周恩來的積極努力,蔣介石在被迫之下,勉強接受了我黨和張、楊將軍共同提出的“停止剿共,改組政府,出兵抗日”的主張并被釋放。蔣介石回到南京,耳聞高傳珠在這次事變中起的作用后,對高慰勉有加,更加信任。

抗日戰(zhàn)爭勝利后,國民政府從重慶遷回南京,委任高傳珠為接收人員,來山東接收敵偽財產(chǎn)和物資。接收過程中,高傳珠下屬同為山東人的邢希謀因收一染料莊賄賂的兩千銀元被省府查辦,高傳珠積極保釋受到牽連,被省高等法院關(guān)押審查,直到1948年9月濟南解放,高傳珠被我軍從監(jiān)獄中釋放,獨自住在濟南后油坊街。1949年5月,上海解放后,高傳珠被我華東局派專人送回南京與家人團聚。

新中國成立后,高被分配到南京藥學院擔任俄文、英文教授。他高度敬業(yè)、勤勤懇懇,在傾心教學的同時,翻譯出版了《共產(chǎn)主義道德》、《少年先鋒隊組織與訓練》、《辯證法》、《貧農(nóng)的兒子》等外國著作,為解放初各界的學習和教育發(fā)揮了重要作用。

1957年后的二十多年中,高受到了不公正對待,“文革”期間遭罪更多,而他在逆境中仍勤奮學習和工作,忠貞不渝地擁護我黨的領(lǐng)導。黨的十一屆三中全會后,高得以平反。他精神煥發(fā),夜以繼日地工作,不僅承擔起全國醫(yī)藥系統(tǒng)出國預備人員的英語培訓,并積極輔導本院教師們的英語學習,還擔任江蘇省和南京市的民革委員,深受愛戴。高晚年離休在家后,為祖國的統(tǒng)一做了許多力所能及的工作,渴望在有生之年看到祖國的統(tǒng)一,但因疾病纏身而未遂愿。1985年5月中旬,高傳珠因病辭世,終年82歲。

——原文摘錄自《大眾日報》